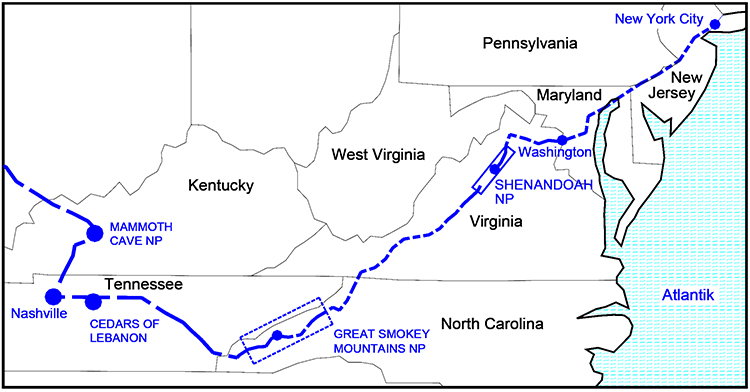

reisebericht von Angelika und Michael

Der nachfolgende Reisebericht bezieht sich auf eine Nordamerikareise, die Anfang Juni 1982 begann und im April 1983 endete. Zu einer Zeit also, wo zumindest im privaten Bereich weder Handy, noch Personalcomputer, noch Internet und leider auch keine Digitalfotografie irgendeine Rolle spielten. Wer also aktuelle Informationen sucht, der wird hier überwiegend nicht fündig werden. Wer einmal schauen möchte, mit welchen Problemen analog Reisende früher konfrontiert waren, der könnte schon eher Gefallen an der einen oder anderen Anekdote finden. Manche Dinge ändern sich allerdings nie und insofern kann man aus der Vergangenheit immer auch etwas für die Gegenwart und die Zukunft lernen. Und vielleicht gibt es ja auch an der einen oder anderen Stelle etwas zu schmunzeln. Das liegt im Auge des Betrachters, heute müsste man wohl eher der Betrachter:innen sagen, aber das ist Michael zu sperrig.

Schöne Neue Welt

Mit dem Kleinbus

einer Mietwagengesellschaft verlassen wir am frühen Nachmittag den Kennedy-Airport in Richtung New York City. Den Mietwagen und ein preiswertes Hotel am Rande der Stadt hatten wir noch zuhause

gebucht, um erst einmal allem Stress aus dem Wege zu gehen. Neugierig gleiten unsere Blicke über das Häusermeer zu beiden Seiten der Straße. Vom frühen Aufstehen und einem langen Flug erschöpft,

könnten wir jetzt stundenlang mit dem Bus durch die Stadt fahren und uns von der sonoren Stimme unseres freundlichen Fahrers berieseln lassen. Doch der Shuttleservice zur Mietwagenstation

bringt uns schneller ans Ziel als uns lieb ist, der Papierkram und die Fahrzeugeinweisung sind rasch erledigt und so sitzen wir nun ziemlich platt in unserem Mietwagen, studieren einen Rand

McNally Straßenatlas und schnaufen erst einmal tief durch.

Schließlich geht es auf langgezogenen Geraden in Richtung Long Island. Zunächst kommen wir gut voran, doch die Straßen sind prall gefüllt und wie um diese Zeit nicht anders zu erwarten steht irgendwann die ganze Blechkarawane. Nichts geht mehr! Wir sind gar nicht einmal unglücklich darüber, denn dies eröffnet uns die Möglichkeit alle Hinweisschilder gründlich zu lesen und so den richtigen Weg einzuschlagen. Trotz rush hour geht es an der einen oder anderen Stelle dann doch noch zu schnell und so erreichen wir erst auf einigen Umwegen und etwas verspätet unser Domizil für die nächsten Tage.

Es soll Leute geben, die liebend gern ihr Leben in New York City verbringen würden. Wir gehören nicht dazu. Wir beabsichtigen etwa ein Jahr kreuz und quer durch Nordamerika zu cruisen und dabei insbesondere die Naturschönheiten des Landes kennen zu lernen. Da wir hierfür nur ein begrenztes Budget haben, lautet der Masterplan: Kauf eines älteren, möglichst gut erhaltenen und möglichst wenig gefahrenen Wohnmobils. Dass wir uns hierfür gerade New York ausgesucht haben, lag am günstigen Flugpreis, der noch erträglichen Flugzeit und einigen Tipps, die ich beim Studium der einschlägigen Reiseliteratur gefunden hatte.

Natürlich hätten wir auch ein Fahrzeug in Deutschland kaufen, dieses verschiffen und in New York wieder in Empfang nehmen können. Hiervon nahm ich aber Abstand, weil wir beide von Kraftfahrzeugen nicht den geringsten Schimmer hatten und befürchteten, dass nordamerikanische Werkstätten insbesondere im tiefsten Hinterland mit einem defekten deutschen Fahrzeug nicht allzuviel anzufangen wüssten. Außerdem scheuten wir den Papierkram, die Transportzeiten und die Kosten, von der Rückverschiffung bei einem Totalschaden ganz zu schweigen.

Am folgenden Morgen schon machen wir uns auf den Weg durch die östlichen Vororte New Yorks und finden nach einiger Zeit mehrere Autohändler, die jedoch weit verstreut an Lokalitäten auftauchen, wo wir sie nicht unbedingt vermutet hätten und so haben wir einige Mühe uns die Straßen zu merken und die Preise der Fahrzeuge miteinander zu vergleichen.

Immerhin können wir schon am ersten Tag feststellen, dass wir mit der Kostenplanung für unser Reisegefährt ziemlich daneben lagen. Ein Wohnmobil, das diesen Namen auch verdient, ist mit unserem Budget nicht zu erwerben und so treten wir ernüchtert unseren Weg ins Hotel an. Am Abend habe ich mir, ob meiner blauäugigen Vorstellungen einiges anzuhören. Letzten Endes bringt uns das aber nicht weiter sondern wir haben uns nun sehr schnell den Realitäten zu stellen. Entweder Heimfahren oder die Erwartungen runterschrauben. Ersteres kommt für mich gar nicht infrage und so geht es am folgenden Morgen gleich nach dem Frühstück wieder auf die Pirsch.

Schnell kommen wir mit einigen Händlern ins Gespräch, wollen aber nicht gleich zu erkennen geben wie sehr wir auf eine schnelle Lösung aus sind und da uns durchaus das eine oder andere Fahrzeug zusagt, lassen wir die Jungs erst einmal etwas zappeln und schauen immer mal wieder vorbei. Schon am dritten Tag wollen wir aber ernsthaft in Verkaufsverhandlungen eintreten und werden schließlich bei einem Kleinbus-Händler vorstellig.

Der Typ heißt Roger, ist Mitte zwanzig, schlank mit kantigen Gesichtszügen, freundlich und wie zu erwarten, geschäftstüchtig. Er verkauft die Vans im Auftrag einer kleinen Kirchengemeinde, die damit ihre Finanzen etwas aufstockt. Gemeinsam sehen wir uns vier oder fünf Modelle an. Roger weist zunächst auf den einen oder anderen Mangel des jeweiligen Modells hin und spult anschließend in einer raschen Folge von Sätzen gekonnt sämtliche Vorzüge herunter, so dass uns recht bald die Luft ausgeht. Instinktiv spürt er, dass er uns sprachlich etwas überfordert hat und sagt, wir sollten uns nun erst einmal in Ruhe die Fahrzeuge ansehen, während er sich einem anderen Kunden zuwendet.

Wir tun derweil so als wüssten wir worauf es ankommt. Zunächst einmal überprüfen wir die Kleinbusse, hier Vans genannt, gründlich auf Rostflecken, Nässestellen, Ölflecken, Motorleistung, Kilometerstand und Innenausstattung, um anschließend jedes Detail sorgsam zu wägen. Nach langem hin und her haben wir uns ein Fahrzeug ausgesucht und versuchen nun einen Preisnachlass herauszuschlagen. Die Runde geht aber eindeutig an Roger. Zwar gibt er ein wenig nach, um uns zu locken, als wir aber versuchen den Preis weiter zu drücken weist er gestenreich und redegewandt darauf hin, dass er in diesem Falle umsonst arbeiten müsste und dass könnten wir doch nicht wirklich wollen. Also schrauben wir unsere Erwartungen weiter nach unten und entscheiden uns nach einer weiteren Stunde Abwägens für einen älteren Ford Van, weil dieser von allen infrage kommenden Fahrzeugen die deutlich niedrigste Laufleistung hat, sofern der Kilometerstand stimmt.

Roger weist uns darauf hin, dass wir ein Fahrzeug nur dann erwerben können, wenn wir eine feste Adresse in den Staaten vorweisen können. Diese Problematik ist uns nicht ganz unbekannt, leider haben wir aber weder Verwandte noch Bekannte im Großraum New York City, die uns diesbezüglich aus der Patsche helfen könnten. Also schauen wir Roger, als ob wir davon noch nie etwas gehört hätten mit hilfloser bis treudoofer Miene an, hoffend, dass er schon in der Lage sein würde diesen gordischen Knoten zu durchschlagen. Roger kratzt sich am Hinterkopf, strengt seine grauen Zellen an, lässt uns ein wenig zappeln, enttäuscht uns aber letzten Endes nicht. Schließlich will er uns ja etwas verkaufen und als Verkäufer sind US-Amerikaner ausgesprochen kreativ.

Er gibt uns die Anschrift eines Freundes, die sollen wir bei der Zulassung vorlegen, dann sollte es keine Probleme geben. Den Van rät er uns drüben in New Jersey versichern zu lassen, weil dort die Versicherungsprämien niedriger seien als in New York. Nachdem wir den Deal noch einmal überschlafen haben machen wir am folgenden Morgen Nägel mit Köpfen und werden stolze Besitzer eines alten Ford Vans. Den Tag verbringen wir damit einige kleinere Reparaturen in einer benachbarten Werkstatt durchführen zu lassen und eine Versicherung abzuschließen.

Da wir in den ersten Tagen für Übernachtungs- und Verpflegungskosten schon fast 500 Dollar verballert haben, bitten wir Roger trotz der damit verbundenen Unbequemlichkeiten die Nacht im Van verbringen zu dürfen. So richtig begeistert ist er nicht, nach einigem Zögern willigt er dann aber doch ein, weißt uns aber darauf hin, dass wir uns sehr unauffällig verhalten müssen, weil das Gelände nachts gelegentlich von der Streife überprüft wird. Glücklich, wenn auch mit deutlichen Abstrichen doch relativ schnell fündig geworden zu sein, lassen wir uns am Abend in unserem neuen Heim nieder.

Am nächsten Morgen fühlen wir uns wie vom Pferd getreten. Isomatten und Schlafsäcke reichten nicht aus den nackten Trapezblechboden des Vans ausreichend abzufedern und so erhalten wir schon einmal einen hübschen Vorgeschmack darauf, welches Problem uns in den nächsten Tagen beschäftigen wird.

Immerhin fällt uns das Aufstehen leicht und so sind wir schon früh auf dem Weg rüber nach New Jersey zum Abgastest. Das Bürokratenenglisch auf der Zulassung meistere ich nach anfänglichen Schwierigkeiten. Schon malen wir uns aus am folgenden Morgen auf die große Reise gehen zu können, doch der Van fällt beim Abgastest durch und so müssen wir den Wagen noch einmal in die Werkstatt bringen, um einige Einstellungen für den folgenden Tag ändern zu lassen, um dann hoffentlich den Test zu bestehen.

Am Nachmittag bringen wir den Mietwagen zum Flughafen zurück und suchen anschließend einen Verkaufsraum der Heilsarmee auf. Ich weiß gar nicht mehr, ob uns Roger den empfohlen hatte, oder ob wir selbst darauf aufmerksam geworden sind. Jedenfalls werden dort unter anderem gebrauchte Haushaltsartikel zum kleinen Preis angeboten, so dass wir uns erst einmal mit den wichtigsten Dingen wie Besteck, elementarem Geschirr und etwas Werkzeug ausrüsten können, denn an ein Convenience Kit ist ja in dem nackten Van nicht zu denken. Darüber hinaus finde ich einige Geschichtsbücher und einige Kisten, die uns ersten Stauraum bieten, damit unsere Utensilien halbwegs geordnet im Fahrzeug untergebracht werden können. Wichtiger noch sind einige großformatige Wellpappekartons, mit denen wir unser Trapezprofil überdecken können, so dass wir die nächsten Nächte zwar auch nicht wie im Himmelbett aber doch unter halbwegs erträglichen Bedingungen schlafen können.

Wieder beginnt ein neuer Tag und noch immer sind wir in der von uns so ungeliebten Betonwüste gefangen. Als Roger gegen acht Uhr eintrifft, hängen bei uns schon etwas die Backen herunter, deshalb überlegt er wie er uns aufmuntern könnte und hat eine Idee. Den Abgastest, sagt er, kann man auch in einem anderen Bundesstaat zu einem späteren Zeitpunkt nachholen. Theoretisch könntet ihr also los fahren. Wir verstehen zwar nur Bahnhof aber die Idee finden wir hervorragend und so überlegen wir nicht lange, wohin wir denn eigentlich sinnvollerweise aufbrechen sollen sondern bereiten in kürzester Zeit unseren Abgang vor.

Wir füllen den Fahrzeugtank auf, lassen einige letzte Einstellungen am Motor vornehmen und frühstücken in der Zwischenzeit. Roger möchte einiges über Deutschland erfahren, wir hingegen saugen wie ein Schwamm jeden Rat den wir bekommen können, in uns auf. Roger weiß inzwischen auch, dass ich von Autos nicht allzuviel verstehe, er geht deshalb noch einmal die wichtigsten Punkte mit mir durch. Dann reicht er mir einen vorläufigen Zulassungsbescheid (Title). Das Original, welches vermutlich in 2 Tagen verfügbar sein wird, verspricht er uns nachzusenden. Gegen 12:00 Uhr verabschieden wir uns von Roger. Dann geht es endlich los. Ein letztes bye bye, heftiges Winken, Roger wandert in den Rückspiegel, wird immer kleiner und verschwindet schließlich aus unserem Blickfeld.

Natürlich haben wir auch heute wieder alle Hände voll zu tun bis wir über Parkways, Expressways, Tunnel, Brücken und die Interstate endlich unseren Weg aus der Stadt gefunden haben und die stickige Schwüle allmählich einer frischen Meeresbrise weicht. Südlich von Newark lockern dann grüne Flecken die geschlossene Beton- und Steinwüste auf, sie gewinnen zusehends an Raum und beherrschen schließlich das Bild. An Trenton vorbei geht es quer durch den Garden State in Richtung Südosten und dann unterhalb Wilmington durch den Bundesstaat Delaware nach Maryland.

Am Abend sind wir ganz schön geschafft von den Anstrengungen der letzten Tage. Am liebsten wären wir jetzt auf einem Campingplatz im Grünen, doch um uns herum ist weit und breit nichts dergleichen zu finden. Also ziehen wir die zweitbeste Lösung in Erwägung und überlegen verbotenerweise auf einem der Parkplätze entlang der Interstate zu nächtigen. Doch wir fahren und fahren, es wird zunehmend dunkler und wir finden einfach nichts.

Bevor wir uns nun in der Dunkelheit völlig verzetteln, beschließen wir in eine Siedlung am Rande der Interstate zu fahren und dort die Nacht zu verbringen. In der Nähe einer Polizeiwache finden wir eine ausreichend große Parklücke, stellen unseren Van ab, bereiten unser Abendessen und schlafen schließlich erschöpft ein.

Mitten in der Nacht zerrt irgendetwas an mir und will mich um meinen wohlverdienten Schlaf bringen. Ich versuche das zu ignorieren, doch es schüttelt mich daraufhin nur noch intensiver. Es braucht einige Zeit bis mir bewusst wird, dass es sich bei diesem „Etwas“ um Angelika handelt. Sie flüstert etwas von Polizei, dazwischen drängen sich bedrohlich klingende Wortfetzen und ein diffuses Stimmengewirr. Ich habe einen wirklich guten Schlaf und so dauert es einige Zeit bis ich den Ernst der Situation erfasse. Unser Gefährt ist, von grellem Scheinwerferlicht angeleuchtet, von Polizei umstellt. Draußen schreit jemand wir sollen vorsichtig die Türen öffnen und rauskommen. Einen Augenblick verharren Angelika und ich regungslos, wie das Kaninchen vor der Schlange, dann rufe ich nach draußen, dass wir Germans sind und der Aufforderung nachkommen werden. Danach zerre ich, geblendet vom Licht und schlaftrunken, die Pässe aus dem Brustbeutel, öffne vorsichtig das Klappfenster der hinteren Tür und reiche die Pässe raus.

Schließlich rufe ich den Polizisten zu, dass wir jetzt die Tür öffnen und herauskommen werden. Langsam und vorsichtig löse ich den Riegel der Hintertür, dann schiebe ich eine der beiden Flügeltüren nach hinten. Wenige Meter entfernt sind mehrere Waffen auf uns gerichtet, dahinter eine Menge von Schaulustigen, durch die im selben Moment ein erleichtertes aaahhhh geht.

Nun verschwindet eine Waffe nach der anderen im Halfter. Die Lage entspannt sich. Aufgeregtes Tuscheln setzt ein. Unser Äußeres ist bestimmt nicht dazu angetan, Vertrauen zu erwecken, aber die Papiere sind in Ordnung, erste Erläuterungen plausibel. Ein paar erklärende Sätze hellen die Mienen von Ordnungshütern und Anwohnern auf, man glaubt uns offensichtlich. Inzwischen hellwach und neugierig geworden, wie diese unselige Aktion zustande kam, bitte ich einen der Ordnungshüter um Aufklärung. Nun, sagt er, die Leute wissen sehr genau, welche Fahrzeuge hierher gehören und welche nicht. Und wenn hier ein Fahrzeug abgestellt wird aus dem niemand aussteigt und insofern auch nicht zu erkennen ist um wen es sich handelt, dann erregt das Misstrauen. Die Anwohner hatten einfach Angst, dass kriminelle sich in ihrer nächsten Umgebung herumtreiben und haben uns deshalb alarmiert. Den Rest der Nacht dürfen wir nun auf dem Parkplatz neben der Wache verbringen, doch nach schlafen ist uns lange Zeit nicht zumute.

Noch im Halbdunkel rollt unser Fahrzeug vom Polizeiparkplatz. Es ist mühsam, den rechten Weg aus der Siedlung zu finden. Fast plötzlich taucht die Interstate vor uns auf. Völlig übermüdet rollen wir in gemächlichem Tempo nach Westen, überqueren die Chesapeake Bay, passieren Annapolis und bewegen uns nun auf Washington zu. Auf der Ringstraße könnten wir die Hauptstadt schnell hinter uns lassen aber wir entscheiden uns mittendurch zu fahren. Die Straßen sind leer und wir kommen gut voran. Wir machen einen kurzen Abstecher ans Weißen Haus, doch uns fehlt die Muße den Tag oder sogar mehrere in der Hauptstadt zu verbringen. Der nächtliche Zwischenfall steckt uns immer noch in den Köpfen, wir wissen nicht, wo wir hier sicher nächtigen können und weil hier womöglich noch mehr Polizeikontrollen als im tiefen Maryland stattfinden beschließen wir weiterzufahren, bevor die rush hour einsetzt und wir im Straßendickicht der Hauptstadt gefangen sind.

In einem der westlichen Vororte der Großstadt sehen wir eine Hinweistafel auf eines der allgegenwärtigen Schnellrestaurants. Auch wenn sich unsere Begeisterung für die geschmacksneutrale Kost und die dünne Brühe, die sie hier als Kaffee vertreiben in Grenzen hält, heute tut uns der Zwischenstopp richtig gut. Im Restaurant ist noch reichlich Platz wir suchen uns eine Ecke aus in der wir uns ungestört breit machen können, nehmen unsere Schreibutensilien und den Straßenatlas mit und frühstücken. Wir nehmen einmal die Frühstückstafel rauf und runter, den Kaffee füllen die hier ohnehin ständig nach und haben überhaupt keine Eile wieder weg zu kommen.

Ich muss gestehen, die nächtliche Katastrophe geht auf meine Kappe, ich habe ziemlichen Mist gebaut. Wir hatten in New York eigentlich mehr als genügend Tage an denen wir uns, wartend auf irgendwelche Reparaturen oder Papiere langweilten. Da hätten wir uns irgendeine billige aber großformatige Straßenkarte von der Ostküste kaufen und die ersten Tage planen sollen, dann wäre uns die letzte Nacht erspart geblieben. Doch die vielen Veränderungen und Eindrücke, die hier innerhalb weniger Tage auf uns niederprasselten haben mich aus dem Konzept gebracht. Die Konzentration mit der ich diese Reise über mehr als ein Jahr akribisch vorbereitet habe ist verloren gegangen und dafür haben wir jetzt bezahlt. Wichtig ist, dass wir daraus etwas lernen und uns in Zukunft geschickter anstellen. Und so studiere ich nun intensiv unseren Straßenatlas und ärgere mich ein zweites Mal. Wenn man genau hinschaut erkennt man selbst in diesen relativ dicht besiedelten Ballungsräumen eine ganze Reihe von State Parks, die in der Regel auch mit einem Campingplatz ausgestattet sind. Trotz anfänglichem Großstadtverkehr hätten wir einen dieser State Parks innerhalb eines halben Tages leicht erreichen können, dort hätten wir höchst wahrscheinlich auch einen dieser großformatigen Campingtische und eine Feuerstelle gehabt, reichlich Geschirr hatten wir uns ja bereits bei der Salvation Armee in New York City besorgt und so hätten wir mindestens eine, wenn nicht mehrere ruhige Nächte in einer angenehmen Umgebung verbringen und uns akklimatisieren können. Wir wären zudem in der Lage gewesen die eine oder andere Mahlzeit nach eigenem Gusto zuzubereiten und wir hätten einen entspannten Start in dieses riesige Land gehabt.

So aber geht es seit Tagen morgens, mittags und abends in eines dieser Schnellrestaurants und diese salzlose vor Ketchup und Mayo triefende immer gleiche Kost hängt uns nach nur einer Woche schon zum Halse heraus. In New York City hatten wir immerhin eine Pizza auftuen können, aber dafür bräuchte man Zeit, wir müssten in die Städte reinfahren haben aber Angst uns dort zu verzetteln und bleiben dann doch in der Nähe der Interstate. Hier aber überlagern die riesigen Reklametafeln der großen Restaurantketten einfach alles und bevor wir mit einer mühevollen Suche beginnen, schaufeln wir dann doch wieder die Einheitskost in uns hinein. Am meisten leiden wir unter dem Frühstück. Hush Browns zum Kaffee sind nicht mein Ding. Getoastete Rolls erinnern immerhin noch halbwegs an Weißmehlbrötchen. Aber wenn ich das alles mit unserem reich gedeckten heimischen Frühstückstisch, mit unterschiedlichsten Brötchen mit Butter, einer breiten Palette an Wurst und Käse vergleiche, dann wünsche ich mir ein „Tischlein deck dich“, dass all diese Köstlichkeiten, die wir zuhause als selbstverständlich hinnehmen auf der Stelle herbeizaubert.

Bis zum Shenandoah National Park sind es gerade einmal noch gut 50 Meilen, das ist also in einer guten Stunde zu schaffen, dort werden wir in jedem Fall einen Campingplatz und in den nächsten Tagen vielleicht auch wieder zu uns selbst finden, also schleichen wir uns aus der Stadt.

Schon liegen die letzten Häuser hinter uns. Keine Drängler an unserer Stoßstange, keine verstopften Straßen, keine Wartungs- oder Behördentermine, keine Hetze. Vor uns liegen einem riesigen grünen Teppich gleich, die Wälder Virginias.

Der Shenandoah National Park

In Front Royal biegt die Straße scharf nach Süden um und führt dann hinauf zum Gebirgskamm. Längs des Kammes bricht an verschiedenen Lokalitäten der Untergrund in Form granitischer Kugeln und Zinnen durch. Sie ermöglichen an sonnigen Tagen einen weiten Blick nach Westen, über das Tal des Shenandoah River. Neugierig folgen wir dem Skyline Drive, halten an zahlreichen Aussichtspunkten, beobachten Weißwedelhirsche, Hasen und besonders gerne die putzigen kleinen Chipmunks, die Streifenhörnchen. Lange währt unsere Freude allerdings nicht. Schon braut sich am Himmel etwas zusammen. Zwar dauert es einige Zeit bis der Regen einsetzt, doch dann prasselt es heftig.

Unser Trip scheint unter keinem guten Stern zu stehen. Eigentlich hatten wir endlich einmal alles richtig gemacht. Im Vertrauen auf sonnige Tage sind wir weit nach Süden vorgedrungen und wollten uns nun unter blauem Himmel in der neuen Welt einleben. Mit unserem beschränkten Hausrat hätten wir uns, sonnige Tage vorausgesetzt gut arrangieren können, hätten bei jeder sich bietenden Gelegenheit unser Inventar aufgestockt und unser Haushalt wäre sicherlich schon bald zufriedenstellend ausgerüstet gewesen. Tagsüber hätten wir Wanderungen durch angenehm temperierte Wälder zu beiden Seiten des Skyline Drive unternehmen können. Die Wälder als Wohnzimmer, der Van als Schlafstätte, damit hätten wir uns gut arrangieren können. Das miese Wetter aber zwingt uns immer wieder in die Blechbüchse, macht aus einem ereignisreichen einen gähnend langweiligen und zäh wie Kaugummi sich dahinziehenden Tag und verhindert Kontakte mit Einheimischen, die uns gerade jetzt in der Anfangszeit sicher wertvolle Tipps hätten geben können.

Immerhin verschafft uns am ersten Tag zumindest das Visitor Center, das Besucherzentrum des Parks etwas Abwechslung. Das ist zwar trotz Ferienzeit bei diesem Sauwetter kaum besucht, dafür haben wir aber den Ranger fast für uns alleine und der gibt bereitwillig Auskunft über Campingplätze, Einkaufsmöglichkeiten und Führungen und verweist auf die einschlägigen Publikationen, welche sich mit allen nur erdenklichen Aspekten rund um den Nationalpark befassen. Ein Buch über die Anfänge auf Skyland, dem Herz des Shenandoah National Parks, lässt mich nicht mehr los. Es zeigt Menschen dieses Raumes, aus den ersten Jahrzehnten des zwanzigsten Jahrhunderts, Menschen bei Grillpartys, in Camps, bei Jagdausflügen und allerlei feierlichen Anlässen. Unter ihnen Farmer, Politiker und Geschäftsleute, Holzfäller, Trapper dabei auffallend viele Charakterköpfe - alles Leute, die der Region ihren Stempel aufdrückten.

Schließlich folgen wir einem Vortrag zur Geographie und Geologie des Schutzgebietes. So erfahren wir, dass der Shenandoah National Park in den Blue Ridge Mountains liegt, die Teil des etwa 2.400 Kilometer langen und mehrere hundert Millionen Jahre alten Gebirgszuges der Appalachen sind. Weiter im Süden erreichen die höchsten Gipfel der Blue Ridge Mountains die 2.000 Meter Marke, innerhalb des Parks liegen allerdings nur wenige Punkte oberhalb von 1.200 Höhenmeter. Das Schutzgebiet erstreckt sich entlang eines von Südsüdwest nach Nordnordost verlaufenden etwa 140 km langen Höhenrückens, das entspricht immerhin der Strecke Frankfurt-Karlsruhe. Der teils dicht bewaldete Gebirgskamm ist, wie wir inzwischen leidvoll erfahren mussten mit Niederschlägen nicht gerade unterversorgt und so entspringen entlang des Höhenrückens zahlreiche Bäche und Flüsse, die an den rasch abfallenden Flanken eine ganze Reihe kleinerer Wasserfälle und Kaskaden ausbilden. Mit einer Fläche von etwa 800 km² gehört der Park zu den kleineren Schutzgebieten in den USA. Aus Fläche und Längenerstreckung ergibt sich von selbst, dass der Park an vielen Stellen nur wenige Kilometer breit sein kann. Dem entsprechend wird er lediglich von einer einzigen Straße, dem etwa 160 km langen Skyline Drive erschlossen. Und weil der Park nun einmal im dicht besiedelten Osten unweit der Ballungsräume liegt besuchen ihn jährlich mehr als 1,5 Millionen Menschen und da kann es an sonnigen Sommerwochenenden schon einmal richtig eng werden.

Ein Blick aus dem Fenster lässt auf besseres Wetter hoffen. Draußen nieselt es noch ein wenig, doch die dunkelgrauen Wolken haben sich verzogen. Der ganze

Gebirgszug liegt im Nebel, von Straßen und Plätzen steigen Wasserdampfschwaden auf. In der Ferne glitzert silbern der Skyline Drive, wenn die Sonne zwischen ausgedehnten Nebelbänken durchbricht.

Im Wagen sind Kleidung, Decken und Schlafsäcke klamm, wir verspüren Hunger und beschließen angesichts der Witterungsverhältnisse den Campingplatz aufzusuchen. Die Stellplätze auf amerikanischen

Campgrounds haben fast immer einen Grill, den man auch als Feuerstelle nutzen kann. Noch vor der Einfahrt in den Park haben wir uns einen kleinen Holzvorrat angelegt, weil das Sammeln von Holz in

den National Parks verboten ist. Bald schon lodern helle, wärmende Flammen der einsetzenden Dämmerung entgegen.

So werden ein einfacher Grill und eine Picknickbank häufig zu unserer Küche in allen Lebenslagen. In einem Alukessel stellt Angelika Kaffeewasser auf, ich teste derweil unsere Alupfanne und bereite Eier mit Speck zu, das geht schnell, macht wenig Arbeit und schmeckt uns heute so richtig gut. Was uns jetzt schon fehlt ist ein herzhaftes Stück Bauernbrot. Da werden wir uns nun für eine ganze Weile mit amerikanischem Weißbrot begnügen müssen, eine wenig verlockende Aussicht.

Am folgenden Tag lockert die Wolkendecke etwas auf. Zwar wird es nicht mehr so mollig warm wie es noch in New York war, doch können wir von den Haltepunkten entlang des Skyline Drive einige Wanderungen unternehmen und uns die interessantesten Plätze ansehen.

Auf einem der Trails treffen wir einige einheimische Wanderer, schwer bepackt mit großen Rucksäcken, die gut und gerne 20 Kilogramm wiegen dürften. Nicht ohne Stolz berichten sie, dass Sie auf dem AT unterwegs sind. AT ist die Abkürzung für Appalachian Trail, einen der längsten Wanderwege der Welt. Dieser Trail beginnt am Springer Mountain im nördlichen Georgia und endet am Mount Katahdin in Maine. Viele freiwillige Helfer sind jedes Jahr damit beschäftigt diesen Trail in gutem Zustand zu erhalten. Der Fernwanderweg erreicht eine Gesamtstreckenlänge von 3500 Kilometern wovon etwa 150 km durch den Shenandoah National Park verlaufen. Der Trail folgt dabei weitgehend dem Skyline Drive und kreuzt diesen gelegentlich. Ich kann mir gar nicht vorstellen wie lange man wohl brauchen würde, um eine solche Strecke zu bewältigen doch unsere Gesprächspartner sind offensichtlich recht erfahrene Wanderer und wissen viel Interessantes über diese aufregende Strecke zu berichten.

Also gehen wir ein Stück des Weges gemeinsam und hören, was sie zu berichten haben. Als ich wissen will, ob sie tatsächlich die ganze Strecke in einem Stück

durchlaufen werden sie etwas kleinlaut. Nein Thru-Hiker, so nennen sie hier die auserlesene kleine Gruppe, die die Strecke tatsächlich in einem Rutsch bewältigt, seien sie nicht. Aber dem Trail

seien sie seit Jahren eng verbunden und immer wenn sie einige Tage Zeit hätten nähmen sie sich einen neuen Abschnitt vor und hätten im Laufe der Zeit immerhin schon etwa die halbe Strecke

zusammen bekommen. Der Trail sei wie eine Droge. Wenn man einmal damit angefangen und all die vielen interessanten Geschichten anderer Wanderer gehört habe, dann könne man einfach nicht genug

davon bekommen. Um den Trail erfolgreich zu bewältigen müsse man seine Kräfte gut einzuschätzen wissen. Nicht wenige würden am Springer Mountain als Tiger starten und wenige Tage später als

Bettvorleger enden, denn die Streckenlänge alleine ist es nicht, die den Trail so besonders macht. Schon zu Beginn gebe es knackige Anstiege. Hier sei es angebracht dem Körper zunächst nicht zu

viel zuzumuten, weil der sich erst an die Belastung anpassen müsse. Wer glaubt gleich an den ersten Tagen im Vollbesitz seiner Kräfte Bäume ausreißen zu müssen, der wird bald die Heimreise

antreten. Auch der Muskelkater, der sich anfangs zwangsläufig einstellt müsse erst einmal verdaut werden. Aber auch diejenigen, die mit einer entsprechenden Physis ausgestattet sind müssen nicht

zwangsläufig erfolgreich sein. Da wird so manche Eiche gefällt. Der Trail ist ein bisschen wie Ultramarathon laufen. Man muss einfach seine Fähigkeiten richtig einschätzen und man muss vor allem

mit widrigen Wetterbedingungen umgehen können, denn wer den gesamten Fernwanderweg bewältigen möchte, der wird etwa viereinhalb bis sechs Monate Zeit benötigen und in all dieser Zeit wird er

vielleicht vier bis fünf Wochen finden, in denen die Laufbedingungen wirklich optimal sind. Auf dem urwüchsigen Trail sei man der Witterung vollständig ausgeliefert und wenn es tagelang regnet,

das Zelt überhaupt nicht mehr richtig trocken wird und du ständig in klammen Klamotten unterwegs bist, dann macht das überhaupt keinen Spaß mehr. Und wenn auf eines Verlass ist, dann darauf, dass

man eine solche Folge mieser Tage mehr als einmal erlebt. Na, da scheint es uns ja noch richtig gut zu gehen in unserem Van und ich frage mich langsam worüber wir uns eigentlich

aufregen.

Entlang des AT gibt es in unregelmäßigen Abständen neben primitiven Campingplätzen auch sogenannte Shelter, in denen man als Wanderer kostenlos übernachten kann. Diese Unterstände sind nach einer Seite offen und bieten unter einem großzügig nach vorn ausgezogenen Dach in ein oder zwei Ebenen 6 bis 10 Schlafplätze. Das Dach bietet einen wirklich guten Schutz vor Niederschlägen doch vor Kälte schützt es nur bedingt. Manchmal ziehen spätwinterliche Ausläufer aus dem Norden die Appalachen hinunter, dann liegst du bei Minusgraden im Schlafsack und bibberst mehrere Nächte vor dich hin und bist einfach nur froh am folgenden Morgen endlich loslaufen zu dürfen. Darüber hinaus gibt es in der Regel eine Feuerstelle, eine primitive Toilette und gelegentlich befindet sich auch eine Quelle in der Nähe eines Shelters. Trotzdem sollte man sich die Übernachtungen in diesen Unterständen nicht zu romantisch vorstellen. Gerade weil sie ein Minimum an Komfort bieten versuchen die Wanderer, die fast alle gut informiert sind und die Standorte kennen am frühen Abend einen dieser Shelter zu erreichen und so sind diese in der Hauptreisezeit meist gut gefüllt. Je schlechter das Wetter umso näher rücken alle zusammen und die Leute sind nun einmal verschieden. Während die einen meinen sie müssten bis 2 Uhr nachts grölend am Lagerfeuer sitzen, klappern andere bereits morgens um sechs mit den Töpfen, um Kaffee zu machen oder ein karges Frühstück zuzubereiten. Aufgrund der eingeschränkten Duschmöglichkeiten herrscht gelegentlich auch ein etwas strengerer Duft im Umfeld der Shelter. Obwohl unzählige Tafeln entlang des Trails darauf hinweisen, dass man mit seinen Lebensmitteln sorgsam umgehen und diese außer Reichweite der einheimischen Tierwelt bunkern soll nehmen es manche Zeitgenossen damit nicht so genau. Und so hat sich in Nagerkreisen längst herumgesprochen, dass es an diesen Unterständen häufig etwas zu holen gibt. Sobald der letzte Wanderer zu Bett gegangen ist erscheint ein vielfüßiges Räumkommando, das sich über die zu Boden gefallenen Krümel der abendlichen Mahlzeiten hermacht. Der eine oder andere Schnarcher ist auch fast immer dabei, und so können die Nächte je nach persönlichem Befinden mitunter recht kurz werden und die dringend benötigte Erholung stellt sich nicht immer ein. Die Wegstrecke ist im doppelten Sinne atemberaubend. Zum einen sind es die vielen Aussichtspunkte, die so häufig einen herrlichen Blick in das Hinterland zulassen, gleichzeitig bedeutet dies aber auch, dass der Wanderpfad manchmal wirklich jeden Gipfel mitnimmt und die An- und Abstiege mit vollem Gepäck zu bewältigen kann äußerst mühsam sein. Ein weiteres Problem ist die Verpflegung. Der Trail verläuft meist abseits von Siedlungen. Das Wandern und die Witterungsbedingungen verbrauchen sehr viel Energie und so geht der begrenzte Nahrungsmittelvorrat im Rucksack schnell zur Neige und man ist gezwungen an einer der den Appalachian Trail kreuzenden Straßen in den nächsten Ort zu laufen um Nachschub zu besorgen. Hier erlebt man allerdings auch die gastfreundschaftliche Seite der US-Amerikaner, denn viele Einheimische haben entweder schon eigene Erfahrungen auf dem Trail gesammelt oder haben zumindest vor der Leistung dieser Wanderer so großen Respekt, dass sie Anhalter vom AT, meist kenntlich an den großen Rucksäcken und einem etwas verwilderten Aussehen gerne mit in den nächsten Ort nehmen um ihnen zumindest die Verpflegungsaufnahme zu erleichtern. Gerne nutzen die Wanderer solche Gelegenheiten auch dazu eine oder zwei Nächte in einer Herberge zu nächtigen und dem geschundenen Körper damit eine Wellnesskur zu verpassen. Was auf jeden Fall großen Spaß macht sind die Leute, denen man im Laufe einer mehrtägigen Wanderung immer wieder begegnet, weil die Tagesformen ständig wechseln und mal der eine und mal der andere vorn liegen. Da kann man sich viele wertvolle Tipps holen, sich an schlechten Tagen gegenseitig aufmuntern und man fühlt sich in dieser Wildnis in der man immer einmal mit dem Besuch eines Bären rechnen muss einfach sicherer.

Schließlich erreicht unsere kleine Wandergruppe einen jener primitiven Campingplätze, die über den gesamten Trail verteilt dem Fernwegwanderer Unterschlupf gewähren. Es ist nicht wirklich gemütlich, denn die immer noch feuchten Baumkronen geben weiter ihre Nässe ab und so sind die Zeltdächer nass und die feuchtegeschwängerte Luft kriecht in jeden Winkel. Doch selbst diesem wenig einladenden Szenario können unsere Wanderer heute noch etwas Gutes abgewinnen. An den sonnigen Wochenenden des Hochsommers nämlich sind die am Trail liegenden Campingplätze oft überfüllt mit Tagestouristen und wenn man dann nach einem langen Wandertag endlich am Ziel ist, dann möchte man sich einfach nur erholen. Sich dann noch irgendwo dazwischen quetschen zu müssen oder inmitten eines nicht ausgelasteten und bis in die Nacht hinein quasselnden Hühnerhaufens nächtigen zu müssen ist nicht wirklich erholsam. Heute aber sind genügend freie Plätze vorhanden, der Regen hat aufgehört, der Wind wird bald auch die letzten Blätter trocken geblasen haben, was will man mehr. Mit dem guten Gefühl nun ebenfalls ein winziges Stück des AT hinter uns gebracht zu haben, verabschieden wir uns von unseren Begleitern und begeben uns zurück an unser rollendes Heim.

Am Nachmittag reißt die Wolkendecke auf, die Sonne blinzelt zwischen weißgrauen Fetzen hindurch und im Westen des Gebirgskammes glitzert silbrig der stark mäandrierende Shenandoah River. Streng genommen ist es eigentlich nur der südliche Teil des Flusses, den wir hier zu sehen bekommen, denn oberhalb des Städtchens Front Royal teilt sich der Shenandoah in eine nördliche und eine südliche Gabel (South- und Northfork). Die nördliche Gabel mäandriert noch stärker befindet sich jedoch hinter dem Gebirgsrücken des Massanutten Mountain und ist von unserem Standort aus nicht zu sehen.

Beide Teile des Shenandoah River sind bei Wassersportlern ausgesprochen beliebt. Denn über weite Teile des Jahres ist deren Gefälle gerade so groß dass es auch ungeübten Wassersportlern möglich ist mit einem Floss, einem Kanu oder einem Kayak den Fluss hinunter zu fahren. Eine Vielzahl von Bootsverleihen und eine gut vernetzte Fangemeinde liefern stets aktuelle Informationen zu den Wetterbedingungen und den Wasserständen und ermöglichen auch Kurzentschlossenen zu einem Trip aufzubrechen. Die vielen Mäander, welche einen Binnenschiffer sicher zur Weißglut treiben würden ermöglichen eine lange Fahrt ohne sich räumlich weit vom Zielort zu entfernen, das sorgt nach dem Abenteuer für einen kurzen Rückweg. Gerne würden auch wir zu einer Kanutour aufbrechen, doch die Wettervorhersage macht uns für die nächsten Tage wenig Hoffnung auf Sonne. Sollte aber nicht bald Besserung eintreten, dann werden wir unseren Weg nach Süden fortsetzen um endlich sonnigeren Gefilden entgegen zu sehen.

Plitsch, Treffer, plitsch, Treffer, plitsch, Treffer. Kondenswasser, das sich unter dem Dach unseres Vans sammelt und nach einigen Minuten zu einem Tropfen angewachsen niedergeht - dabei unsere Münder, Augen, Nasen und Wangen benetzt - treibt uns sehr bald aus den klammen Schlafsäcken. Alle Fenster sind angelaufen, draußen Nebel und Nässe wohin man sieht. Keine Menschenseele auf den Straßen. Fernsicht 50 m, unser Holzvorrat so gut wie all, einen Herd konnten wir uns noch nicht zu legen und so reicht es gerade noch für ein paar Tassen Kaffee und ein Notfrühstück, dann ist unsere Wärmequelle vollends erschöpft. Jetzt auf dem Appalachian Trail? Nein, das wäre nichts für mich, ich bin mehr der Schönwetterwanderer. Wie wir nach dem gestrigen Wetterbericht schon vermutet haben, dürfte es mit den sonnigen Tagen erst einmal vorbei sein. Wir müssen gar nicht lange überlegen, denn wir haben noch so eine gewaltige Strecke vor uns, warum also sollen wir uns mit dem miesen Wetter an der Ostküste herumschlagen? Nein, das tun wir uns nicht länger an, ganz schnell werden alle Utensilien in unserer Kistenwirtschaft verstaut und schon rollen wir mit langsamer Fahrt auf dem Skyline Drive in südliche Richtung, wollen dem Regen über kurz oder lang einfach davon fahren. Die Straße führt über kleine Kuppen hinweg oder windet sich zwischen zweien hindurch, mal den westlichen, mal den östlichen Hang umrundend, aber immer dem Kamm folgend und dabei ein wenig an den Verlauf der Chinesischen Mauer erinnernd. Windböen fegen über die Rücken und schütteln den Van kräftig durch. Ständig wechselt die Intensität des Regens. Dann und wann werden schemenhaft Umrisse des Shenandoahtals sichtbar, doch nachrückende Wolkenbänder verschließen gleich wieder die entstandenen Löcher. Zum Ausgang des Parks hin verliert die Straße wieder etwas an Höhe, taucht, als suche sie Schutz vor den Peitschenhieben der Natur, in die grünen Wälder Virginias ein. Nun geht es schneller voran. Wir könnten sogar auf die Interstate 81 in Richtung Roanoke ausweichen, doch auf dem Blue Ridge Parkway ist es abwechslungsreicher. Stunden vergehen, ehe der Regen nachlässt, der Himmel aufhellt, doch auch jetzt vermögen wir die tiefhängenden weißgrauen Schleier nicht endgültig abzuhängen.

Zur Geologie der Appalachen

Dass wir unsere Reise durch nordamerikanische Nationalparks ausgerechnet in den Appalachen beginnen, ist auch unter geologischen Gesichtspunkten etwas unglücklich. Ein Ranger im Great Smoky Mountains National Park ließ sich diesbezüglich einmal augenzwinkernd zu der Bemerkung hinreißen, im Park und das kann man auf weite Teile der Appalachen übertragen, gebe es überhaupt keine Geologie. Was er damit zum Ausdruck bringen wollte ist folgendes: Die Gesteine und die geologischen Strukturen, die diese Landschaft aufbauen sind relativ alt, sie sind dem entsprechend durch jüngere Ereignisse überprägt, dadurch weniger deutlich erkennbar und es sind durchaus komplexe und deshalb nicht ganz einfach zu verstehende Vorgänge, die diese Landschaft geformt haben. Hinzu kommt, dass die von uns zunächst besuchten Schutzgebiete, Shenandoah und Great Smoky Mountains National Park im humiden Klimabereich und in einem relativ dicht besiedelten Umfeld liegen, so dass viele Aspekte, die zum Beispiel im ariden, vegetationsarmen und menschenleeren Südwesten der USA sofort ins Auge fallen würden hier sprichwörtlich unter den grünen Teppich gekehrt sind und mühsam rekonstruiert werden müssen. Umso mehr lohnt sich ein kurzer Ausflug in die ferne geologische Vergangenheit dieses gewaltigen Gebirgszuges, weil die Prozesse, die dieses Gebirge entstehen ließen entscheidenden Einfluss auf das gesamte Bild des Planeten genommen haben und immer noch nehmen.

Viele Jahrhunderte ging die Menschheit davon aus, dass die Erde eine Scheibe wäre. Und als die ersten Gelehrten zu der Einsicht gelangten, dass dem nicht so ist und dieses kund taten, kostete dies Giordano Bruno das Leben und auch um Galileo Galilei war es um ein Haar geschehen. Aber noch Jahrhunderte nachdem längst allgemein akzeptiert war, dass unsere Erde annähernd Kugelgestalt hat, ging man davon aus, dass die Verteilung von Land und Meer, wie wir sie heute kennen zumindest in groben Zügen unveränderlich ist. Mitte des 19. Jahrhunderts kamen aber auch daran erste Zweifel auf, die immer lauter formuliert wurden. Nicht die Geologen selbst sondern ein Geograph namens Alfred Wegener glaubte schließlich Anfang des 20. Jahrhunderts genügend Beweise gefunden zu haben, um der Auffassung, dass die Kontinente i. W. ortsfest und weitgehend unveränderlich sind widersprechen zu können und formulierte seine für die Geowissenschaften revolutionären Ansichten in einer im Jahre 1915 erschienenen Publikation mit dem Titel: Die Entstehung der Kontinente und Ozeane. Um seinen Kopf musste Wegener im 20. Jahrhundert wegen dieser Thesen nicht mehr fürchten, aber der Hohn und Spott vieler Geologen war ihm sicher. Und so hatte Wegener zunächst kein Glück und dann kam auch noch Pech dazu. Denn 1915 befand sich die Welt im Krieg und so fand dieses Werk international wenig Beachtung. Obwohl Wegener in den darauf folgenden Jahren seine Thesen weiter mit Fakten unterlegte, war es ihm nicht vergönnt den Durchbruch seiner Theorie mitzuerleben, da er zwischen den beiden Weltkriegen bei einer Grönlandexpedition ums Leben kam. Und so wurde es um seine Theorie immer ruhiger und sie wäre wohl vollständig in Vergessenheit geraten, hätten nicht nach dem Ende des zweiten Weltkrieges vor allem amerikanische Wissenschaftler neue Erkenntnisse zutage gefördert, welche die Grundzüge der Wegenersche Hypothese zu belegen schienen. Mit einer inzwischen weit fortgeschrittenen Technik gelang es Ende der 50er und Anfang der 60er Jahre des letzten Jahrhunderts bahnbrechende Erkenntnisse über die Beschaffenheit der Ozeanböden zu gewinnen und so nahm die Theorie der Plattentektonik, welche wichtige Hypothesen Wegeners bestätigten, Gestalt an.

Die Theorie der Plattentektonik geht davon aus, dass sich die Erdoberfläche und die auf ihr befindlichen Kontinente und Ozeanböden in mehrere riesige und einige kleinere Platten gliedern, die nicht ortsfest sind sondern sich auf der Kugeloberfläche gegeneinander verschieben können. Dabei werden bestehende Kontinente auseinandergerissen, wie das derzeit in den ostafrikanischen Gräben geschieht, um dann einen neuen Ozean entstehen zu lassen. Andere Kontinente bewegen sich aufeinander zu und stoßen irgendwann so heftig aufeinander, dass sich dabei gewaltige Gebirge auftürmen, wie das am Nordrand Indiens mit dem Himalaja-Gebirge oder vor unserer Haustür mit den Alpen geschehen ist. Mächtige Gesteinsdecken können bei diesem Gebirgsbildungsprozess über mehrere Zehnerkilometer gefaltet und übereinander geschoben werden, weshalb man auch von Faltengebirgen spricht. Die Beweglichkeit der Platten ist deshalb gegeben, weil die schwereren Ozeanböden an einigen Stellen unter die Kontinente abtauchen und dort in den Tiefen des Untergrundes aufgeschmolzen werden, so dass Raum für die an anderer Stelle, wie z. B. am mittelatlantischen Rücken aus dem Erdinnern aufsteigenden Schmelzen geschaffen wird.

Geht man einmal auf google maps und sieht sich im Sattelitenmodus die Appalachen im Umfeld von Shenandoah und Great Smoky Mountains National Park an, dann fällt neben dem vielen schönen Grün vor allen Dingen eines auf. Vielfach sind linienförmige Strukturen zu erkennen, die in etwa von Südwest nach Nordost verlaufen. Dies sind großformatige Begrenzungslinien eines weitgehend erodierten alten Faltengebirges, das sich im Laufe des Erdaltertums (also vor 240 bis 540 Millionen Jahren, vgl. Glossar) in mehreren Gebirgsbildungsphasen in der oben beschriebenen Weise formierte als die Vorläufer des europäischen und afrikanischen Kontinents mit denen des Nordamerikanischen zusammenstießen, dabei mächtige Gesteinspakete übereinander schoben, diese falteten und anhoben.

Die entstehenden „Urappalachen“ dürften um einiges höher gewesen sein als die „kümmerlichen Reste“, die wir heute vor uns sehen. Während das Gebirge seinen Weg in immer größere Höhen antrat setzte gleichzeitig die Erosion ein und die schönen Sättel, die sich irgendwann ausgeformt hatten wurden umso stärker erodiert, je höher sie aufstiegen. Die Appalachen sind also ein Faltengebirge, das vor langer Zeit aufgrund der Kollision zweier Krustenblöcken entstanden ist.

In den nachfolgenden Blockbildern habe ich versucht den Sachverhalt einmal mittels einer ganz einfachen Versuchsanordnung darzustellen. Nimmt man einen längeren Streifen Papier und schiebt diesen von zwei Seiten zusammen, so beginnt dieser Falten zu schlagen. Entfernt man nun gedanklich die oberen Bereiche der Falten, die Sättel also, wie es die erodierenden Kräfte (Wasser, Wind, Frost etc.) in der Natur machen, dann entsteht in der Aufsicht jenes Linienmuster, dass wir im Sattelitenmodus von google maps sehen können. Auch wenn die tatsächlichen Vorgänge insgesamt deutlich komplizierter, durch die Ablagerung von Ozeanböden und durch Vulkanismus gestört und durch einen mehrere hundert Millionen Jahre andauernden Gesteinsabtrag deutlich verzerrt sind, sind die grundlegenden Strukturen des alten Faltengebirges in google maps immer noch deutlich erkennbar.

Die Zusammenhänge in den Appalachen sind nicht nur wegen der teilweise massiven Faltungen und Überschiebungen sehr viel schwieriger zu verstehen, auch das Alter der Gesteine spielt dabei eine Rolle. Die meisten der hier abgelagerten Gesteine sind nämlich älter als das Kambrium, also älter als etwa 540 Millionen Jahre und das hat für die Gliederung dieser Gesteine erheblich Konsequenzen. Denn erst im Kambrium begann die Tierwelt in großer Zahl hartschalige Skelette auszubilden, die im Gestein die Zeiten überdauerten und mit deren Hilfe es heute aufgrund der ständigen Fortentwicklung der Lebewesen möglich ist die zeitlichen Abläufe zu rekonstruieren. Bei vielen der Gesteine in den Appalachen ist eine Gliederung aufgrund eines fehlenden fossilen Inhalts nicht oder nur sehr bedingt möglich.

Ein von zwei Seiten zusammengeschobener Papierstreifen bildet Falten aus und lässt damit stark vereinfacht die prinzipielle Entstehung eines Faltengebirges erkennen.

Entfernt man gedanklich die Faltensättel, wie das die erodierenden Kräfte der Natur tun, dann entsteht in der Aufsicht jenes Linienmuster, dass wir im Sattelitenmodus von google maps sehen können.

Die entfernten Sättel sind nichts anderes als der Erosionsschutt der sich in den Rinnen zwischen den Sätteln ablagert und die Niveauunterschiede allmählich ausgleicht.

Wenn man sich jetzt noch überlegt, dass die Verwitterung ein immer differenzierteres Landschaftsbild erzeugt und das eigentliche Gestein durch eine geschlossene Pflanzendecke und erodierte Lockergesteine überdeckt wird, dann bekommt man eine ungefähre Vorstellung wie schwierig es ist, die ursprünglichen Vorgänge, die diese Landschaft erschaffen haben zu rekonstruieren.

Die Auktion in Virginia

Nachmittags geraten wir in irgendein Nest im tiefsten Virginia. Am Rande der Straße sind Stände aufgebaut, überall stehen kleine Grüppchen von Leuten und es sieht so aus, als würde hier einer der bei uns üblichen ländlichen Markttage abgehalten. Wir stellen unser Gefährt auf einer eigens hierfür ausgewiesenen Grünfläche ab und wollen uns die Veranstaltung einmal aus der Nähe ansehen.

Es scheint als hätten hier sämtliche Farmen der Umgebung ihren überflüssigen Hausrat abgeladen. Von Traktoren über Vieh, Autoreifen, rostigen Nägeln, alten Kühlschränken und Möbeln bis hin zu Spielsachen für die Kinder ist alles vertreten und, man sehe und staune, es gibt Matratzen! Der Zustand der meisten Waren ist, sagen wir einmal etwas überholungsbedürftig, dafür dürfte aber auch das eine oder andere Schnäppchen zu machen sein.

Noch immer ist der Himmel bedeckt, eine inzwischen sommerlich kraftvolle Sonne, sorgt jedoch für eine behagliche Wärme über dem ganzen Gelände. Nur dem satten Grün vermochte sie noch nicht vollständig die Nässe zu entziehen. Hiervon völlig unbeeindruckt, hat man die herbeigekarrten Waren schlangenlinienförmig über die ganze Wiese verteilt. Seltsamerweise ist nirgendwo ein Verkäufer aufzutreiben, auch sind die Waren der verschiedenen Anbieter nicht, wie es bei uns üblich wäre, fein säuberlich voneinander getrennt sondern reihen sich Stück um Stück nahtlos aneinander. Dafür sind überall Nummern angebracht, womit wir allerdings wenig anfangen können.

Erst als ein älterer Herr ein eigens aufgestelltes, fahrbares Podest besteigt, um eine Lautsprecherprobe durchzuführen und dabei eine Art Sprechgesang von sich gibt dämmert uns, dass hier eine Auktion durchgeführt werden soll. Ich erinnere mich dunkel so etwas schon einmal im Fernsehen gesehen zu haben, habe aber keine klare Vorstellung wie so etwas funktionieren könnte. Da die Veranstaltung noch in Vorbereitung ist, können wir uns die Auslagen in Ruhe ansehen und finden doch den einen oder anderen Gegenstand, mit dem man unseren noch spärlichen Hausrat sinnvoll ergänzen könnte.

Etwa eine halbe Stunde nach unserem Eintreffen sammeln sich die Leute schließlich um den Auktionator. Der redet sich zunächst einmal warm, gibt offensichtlich einige Jokes von sich, was sich uns jedoch nur indirekt über die lachenden Gesichter des Auditoriums erschließt und beginnt dann langsam die verschiedenen Stücke aufzurufen. Singend preist er jedes Objekt an, wiederholt die ständig steigenden Angebote mit immer höherer Frequenz und bringt dann eines nach dem anderen an den Meistbietenden einer wild gestikulierenden Zuhörerschaft. Wie eine Prozession bewegen sich der Auktionator und die an seinem Fahrzeug klebende Menschentraube nun vorwärts. Angesichts des bösen Slangs, den er von sich gibt, zweifle ich anfangs noch, ob ihm die eigenen Landsleute überhaupt folgen können. Doch zufriedene Käuferminen sprechen eine eindeutige Sprache.

Ich stehe derweil ziemlich auf dem Schlauch und habe die größte Mühe den Auktionator auch nur zu verstehen, um dann vielleicht nachvollziehen zu können, wie das System funktioniert. So angespannt verliere ich unseren Wunschzettel allmählich aus den Augen und konzentriere mich nur noch auf das eine große Ziel die folgende Nacht auf einem weichen Matratzenlager verbringen zu können. Wie sehr ich mich aber auch bemühe, ich steige einfach nicht dahinter und sehe schon unsere Felle davon schwimmen. Weiß der Teufel, was man mit einem Fingerzeig im falschen Augenblick ersteigert. Soll ich das wirklich wagen?

Angelika, die unser hartes Nachtlager am meisten nervt, motiviert mich noch einmal dranzubleiben, weiter zu versuchen das System zu verstehen und notfalls auch einen falschen Fingerzeig zu riskieren. Also reiße ich mich zusammen, rede mir Mut zu und denke, es ist ja noch lange Zeit. Ich werde mich in das Kauderwelsch schon noch einhören und zuschlagen sobald die Matratzen an der Reihe sind. Irgendwann denke ich dann die Sache doch einigermaßen im Griff zu haben und gebe Angelika zu verstehen, dass wir eben mal etwas essen gehen können. Also begeben wir uns zu einem kurzen Imbiss unter das Dach einer kunstvoll zusammengezimmerten Hamburger-Bude und genießen die warme Mahlzeit.

Als wir durch eine dichte Menschenmenge zurück ins Freie drängen, hat der Auktionator beinahe ein Drittel der angekarrten Güter verscheuert. So langsam wird es spannend, denn zusehends nähert sich die Meute den Objekten unserer Begierde. Während ich wieder voll konzentriert zuhöre, klatschen vereinzelte dicke Regentropfen auf den schmierigen Untergrund. Ein Blick zum Himmel verheißt nichts Gutes, wir werden uns beeilen müssen das hoffentlich bald in unserem Besitz befindliche Gut, schnell in unserem rollenden Heim unterzubringen. Je näher die Menschentraube nun an „unsere Matratzen“ heranrückt und je bedrohlicher das himmlische Szenario sich gebärdet, umso langsamer scheint auf einmal die Zeit zu vergehen.

Dann endlich hat sich die Meute bis an unsere Matratzen vorgearbeitet. Nun sind nur noch einige wenige Stücke an den Mann zu bringen bevor der Traum unserer schlaflosen Nächte feilgeboten wird. Ganz langsam, fast unmerklich, setzt ein leichter Schauer ein während die Auktion unbeirrt weiter läuft. Wieder kommen mir Zweifel, ob wir nicht abbrechen sollten, doch Angelika sagt, sie geht schon einmal vor, um das Auto näher an den Platz heranzufahren, damit wir sofort einladen können. Unterdessen nimmt der Regen in seiner Intensität weiter zu. Kaum jemanden scheint das zu beeindrucken, offensichtlich ist man in dieser Gegend mit dem nassen Element gut vertraut.

Dann mit einem Male entlädt sich ein richtiger Wolkenbruch. Fast kübelweise ergießt sich das feuchte Nass über die ganze Landschaft. Die Menschentraube reist es von einer Sekunde auf die andere auseinander die Leute flüchten in alle Himmelsrichtungen zu ihren Fahrzeugen, ein Helfer versucht noch den Auktionator mit einem Schirm zu schützen, doch den Schirm ergreift eine plötzlich aufkommende Windboe und so wird auch er wie wir alle in kürzester Zeit klatschnass.

So nahe dran und dann das, uns verschlägt es die Sprache. Im Van angekommen reiben wir uns mit einem Handtuch erst einmal die Haare trocken und wechseln die völlig durchnässte Oberbekleidung. Wie ein Häufchen Elend sitzen wir auf dem Boden unseres rollenden Heims und fühlen uns nach so viel konzentriertem Hoffen und Bangen um unseren gerechten Lohn betrogen. Alles Klagen hilft nichts, unser vermeintliches Himmelbett ist jetzt ein Fall für die Mülldeponie und so ist auch in den nächsten Tagen kreatives Schlafen angesagt, um die Rücken so gut es geht zu schonen.

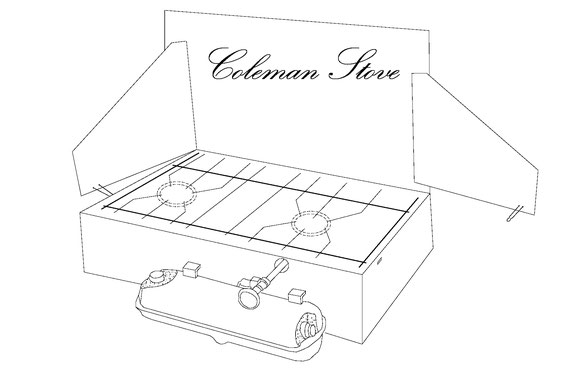

Als wir unser Rollendes Heim in New York City in Besitz nahmen, fehlte nicht nur alles, was die Unterkunft etwas wohnlich gemacht hätte sondern es fehlte auch das gesamte Equipment, was im Falle einer Wagenpanne dringend benötigt werden würde. Nachdem wir nun auf der Auktion grandios gescheitert sind, wollen wir unserer angeschlagenen Psyche etwas Gutes tun und beschließen in einem der nächsten Städtchen einen Supermarkt oder ein Haushaltswarengeschäft aufzusuchen, um endlich die wichtigsten Werkzeuge und Gerätschaften zu erwerben. Dabei tut sich ein weiteres Problem auf. Wir haben vollkommen verpennt, dass hier drüben immer noch in Inch und Fuß gemessen wird und so stolpern wir in den Laden mit einer Liste voller Gebrauchsgegenstände aber ohne jedes Maß. Also tun wir uns nun schwer dem Verkäufer zu erklären in welcher Größe wir die verschiedenen Gerätschaften benötigen. Dazu fehlt die eine oder andere Vokabel, was die Sache noch etwas schwieriger macht. Aber Service wird in diesem Hause groß geschrieben! Und so stellt man uns einen netten Verkäufer an die Seite, der nicht mehr von uns weicht bis wir die richtigen Schraubenschlüssel, einen Wagenheber, eine batteriebetriebene Leuchte, ein Fremdstartkabel, einen kleinen Spaten für einfache Erdarbeiten und Toilettengänge, eine Wäscheleine, Klammern, eine Schere, ein wenig Nähzeug, Zündkerzen und zuletzt auch einen zweiflammigen Herd nebst Brennstoff gefunden haben.

Die Auswahl des Campingkochers bringt uns am Ende noch Mal richtig ins Schwitzen. Nachdem wir uns längere Zeit nicht entscheiden können empfiehlt uns der Verkäufer einen Benzin betriebenen zweiflammigen Coleman Stove. Von diesem System haben wir noch nie gehört und so reagieren wir sehr skeptisch auf die Empfehlung. Der Verkäufer sagt, er selbst habe ihn schon viele Male genutzt, er sei in ganz Nordamerika verbreitet, das Spezialbenzin und ggf. erforderliche Ersatzteile oder Reparaturarbeiten seien deshalb überall erhältlich. Außerdem könne man ihn sehr schnell auf- und abbauen und er sei aufgrund seiner Maße auch gut in jedem Winkel zu verstauen. Also entschließen wir uns nach langem Hin und Her das gute Stück zu erwerben und verlassen glücklich darüber, unsere Ausstattung wieder etwas verbessert zu haben den Store.

Mir lässt das jetzt natürlich keine Ruhe. Ich muss dieses Teil möglichst schnell ausprobieren und so dränge ich darauf, dass wir heute den erstbesten Rastplatz anfahren, um unser neues Juwel zu testen. Der geneigte Leser wird vielleicht verwundert sein, wie man so viel Aufhebens über einen zweiflammigen Campingkocher machen kann, zumal der uns in den kommenden Monaten auch noch einige Überraschungen bereiten wird. Nun, nachdem wir bereits zu Beginn unserer Reise tüchtig gewässert worden sind und auch nicht jeden Tag einen Grill vor der Hütte hatten, ist es einfach herrlich für den kleinen Hunger mal schnell ein einfache Mahlzeit und vor allem einen Kaffee zubereiten zu können. Und wenn das Teil annähernd hält, was uns der Verkäufer versprochen hat, dann sollten wir dies zukünftig auch im geschlossenen Wagen oder unter einem schützenden Dach an einem der zahlreichen Parkplätze machen können.

Tatsächlich finden wir dann auch bald eine Rest Area, die uns für die Übernachtung geeignet erscheint und so entfällt heute ganz nebenbei auch die Quartiersuche auf

den letzten Drücker. Ich packe nun also gleich unser gutes Stück aus, schraube die Einzelteile zusammen, fülle den Kraftstoff ein, baue mit der kleinen Handpumpe den Druck auf, öffne das Ventil

und zünde die erste Flamme an. Und siehe da, nach wenigen Fehlversuchen funktioniert das Teil.

Jedenfalls sind wir jetzt geradezu gezwungen ganz schnell etwas zu kochen. Und so komme ich ganz nebenbei zu einer großen Portion Eier mit Zwiebeln und Speck und mehreren Tassen Kaffee. Von nun an können wir das Fleisch auf den Grill legen und haben dann zwei zusätzliche Flammen um Gemüse und die Beilagen zu kochen und sind somit weit weniger als bisher auf Schnellrestaurants und Diner angewiesen. Da sieht doch die Welt schon ganz anders aus. Abgesehen von unserer Schlafstätte hatte der Wolkenbruch also auch etwas Gutes, so könnte es weitergehen.

Great Smoky Mountains National Park

Der Appalachian Trail verläuft über weite Strecken entlang der Grenze zwischen Tennessee und North Carolina und mitten durch den Park.

Wir sind weit nach Süden vorgedrungen, haben Tennessee erreicht, schließlich North Carolina und nehmen nun Kurs auf den Great Smoky Mountains National Park. Regenschauer, nasse Kleidung und Fehlschläge sind fast vergessen, denn die Grauschleier, welche uns tagelang nicht von der Seite wichen, reißen nun endlich auf, bekommen Löcher durch die kräftige Sonnenstrahlen auf dampfende Wälder fallen. Im Wagen wird es mollig warm, endlich können wir die Fahrzeugheizung abstellen. Die letzten 50 km legen wir unter strahlend blauem Himmel zurück.

In einem als Reservat bezeichneten Fleckchen Land, das dem Park unmittelbar vorangestellt ist, leben Cherokee-Indianer. Anfang des neunzehnten Jahrhunderts bevölkerten sie die gesamten südlichen Appalachen bis hinauf nach Ohio. Als sich der Hunger weißer Siedler nach "freiem Land" immer stärker artikulierte und zudem in den Bergen Gold entdeckt wurde, ließ die Regierung in Washington 1838 kurzerhand alle Cherokee, derer man habhaft werden konnte, in das damalige Oklahoma-Territorium deportieren. Unter Armeeaufsicht mussten die Indianer die mehr als 2000 km lange Strecke zu Fuß zurücklegen. Bei diesem langen Marsch, der als "Trail of Tears", in die Geschichte einging, verhungerten und erfroren Tausende. Andere konnten sich durch Flucht in die Berge der Deportation entziehen. Sie verbrachten Jahre der Einsamkeit zwischen Clingmans Dome und Mount Guyot und kehrten später, zusammen mit Überlebenden des Trecks, in ihre angestammte Heimat zurück. Auch die Cherokee, welche das Reservat am Eingang zum Great Smoky Mountains National Park bewohnen, sind Nachfahren dieser Spätheimkehrer. Die Cherokee bilden heute das größte noch existierende Indianervolk Nordamerikas. Von den rund 250.000 Cherokee reiner Abstammung lebt knapp die Hälfte in Oklahoma, der Rest verteilt sich auf mehrere Bundesstaaten insbesondere im Südosten der USA. Die Stammesangehörigen sind gut auf die Touristenströme vorbereitet. Wenn die Amerikaner mit Beginn des Frühjahrs wie Heuschreckenschwärme in den Nationalpark einfallen, versorgt man sie im Reservat mit Lebensmitteln, Süßigkeiten und Souvenirs, mit Sport- und Angelgerät.

Über den Blue Ridge Parkway gelangen wir auf die Straße 441, bzw. die Newfound Gap Road der wir nun durch das Tal des Oconaluftee River in nordwestliche Richtung folgen. Etwa 15 Meilen fahren wir beständig bergauf, dann geht es durch eine langgezogene Haarnadelkurve und kurz darauf erreichen wir in 1538 m Höhe den Pass.

Unterwegs halten wir bei jeder sich bietenden Gelegenheit. Die Parkplätze sind immer so gut belegt, dass man meinen könnte hier gebe es Gott weiß was zu sehen. Tatsächlich hat man in der Regel zwar eine schöne Aussicht aber der Andrang ist primär der Tatsache geschuldet, dass die Straße die Hauptschlagader des Parks ist. Kaum scheint die Sonne, kommen wir endlich auch mit den Einheimischen ins Gespräch. Stehen wir an einem der Aussichtspunkte und erwecken den Eindruck, als suchten wir irgendwelche Ziele vergebens oder wüssten nicht so recht wie wir weiterfahren sollen ist schnell eine helfende Hand zur Stelle.

Von der Newfound Gap Road fällt unser Blick nach Westen. Der allgegenwärtige Dunst, dem die Great Smoky Mountains ihren Namen verdanken verwischt die Konturen entfernt liegender Bergketten. Das grünliche Blau der ersten Anhöhen geht Rücken um Rücken in ein graues und zuletzt weißliches Blau über, um schließlich in einer milchigen Flut zu ertrinken. Lange Zeit schauen wir in die Ferne und lassen uns dabei von der Sonne bräunen. Nach den vielen Regentagen haben wir das Gefühl, der Winter sei soeben zu Ende gegangen und die Frühlingssonne breite nun ihre schmerzlich vermisste, wärmende Hand über uns aus.

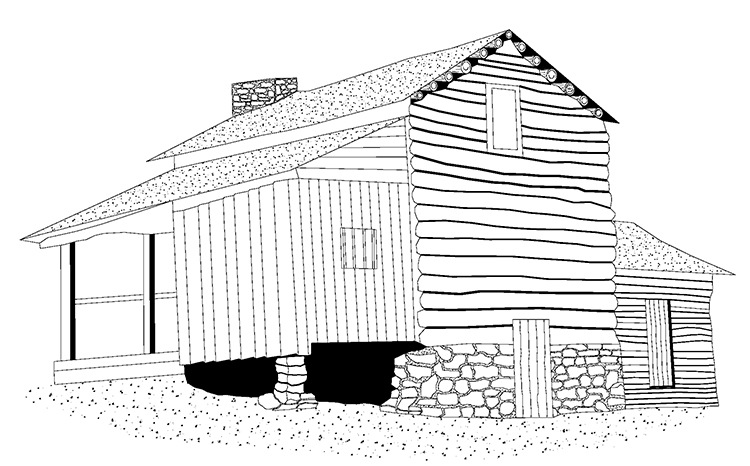

Nordwestlich des Passes geht es den Little Pigeon River entlang zum Sugarlands Visitor Center. Nachdem wir uns ein wenig umgeschaut haben, besuchen wir einen Vortrag in dem wir einiges über die Geographie, die Tier- und Pflanzenwelt und die Geschichte des Parks lernen. So erfahren wir, dass erste Bemühungen, den Great Smoky Mountains National Park einzurichten, in die zwanziger Jahre des 20. Jahrhunderts zurück datieren. Zu jener Zeit hielten überwiegend schottische und irische Siedler das Land in Händen, große Wälder waren im Besitz von Papierfabriken. In einem Zeitraum von 20 Jahren kaufte man mit Millionen Dollar an öffentlichen und privaten Mitteln über 6000 Grundstücke unterschiedlichster Größe zusammen, so dass der Park Anfang der dreißiger Jahre gegründet werden konnte.

Das Parkgelände gehört etwa zu gleichen Teilen den Bundesstaaten Tennessee und North Carolina, mit rund 2.100 km² entspricht es beinahe der Fläche des Saarlandes (2.570 km²) und zählt damit bereits zu den größeren Schutzgebieten in den USA. Sein Reiz liegt nicht in irgendwelchen Superlativen, sondern in einem harmonischen Miteinander von Bächen, Seen, Wiesen und Wäldern. Für viele Ostküstenbewohner macht allein schon die Tatsache, dass der Park geographisch so nah an den urbanen Zentren liegt einen Teil seines Reizes aus. Wenn es einen in die Wildnis drängt, dann sind die Blue Ridge Mountains doch deutlich schneller zu erreichen als der Yellowstone Park oder Kanada oder gar Kalifornien. Dem entsprechend handelt es sich auch um den meistbesuchten Nationalpark in den USA und dies ist besonders in den leicht zugänglichen Teilen kaum zu übersehen. Rund 10 Millionen Besucher pro Jahr hinterlassen einfach Spuren. Deshalb ermuntert der Ranger sein Auditorium nicht nur die Straßen abzufahren und die Aussichtspunkte abzulaufen sondern sich auch einmal auf einen der zahlreich vorhandenen Wanderpfade zu begeben, um das Herz der Blue Ridge Mountains zu erkunden und dem hektischen Treiben entlang der New Found Gap Road zu entfliehen.

Schließlich nimmt er Bezug auf die einzelnen Regionen im Park und erläutert worauf man dort jeweils achten sollte. Die Cades Cove legt er jenen Besuchern ans Herz, die etwas mehr über die ersten Siedler im Park und die Lebensbedingungen in den letzten beiden Jahrhunderten erfahren möchten. Danach erhalten wir einige Informationen zu den Übernachtungsmöglichkeiten im Park. Die Wanderer, die einen Ausflug ins Hinterland planen ermahnt er keinen Abfall dort zurück zu lassen und die Lebensmittel immer außer Reichweite von Wildtieren zu lagern, denn der größte Teil der Probleme die insbesondere beim Aufeinandertreffen von Menschen und Bären entstünden, resultierten aus menschlichem Fehlverhalten. Es sei mehr als traurig, wenn wegen solchen Fehlverhaltens immer wieder Tiere abgeschossen werden müssten, die nur ihrem Instinkt folgen, der sie nun einmal anleite jedem Nahrungsangebot nachzugehen, um für den Winter gerüstet zu sein. Dann entlässt er uns mit den besten Wünschen für einen erholsamen Aufenthalt im Park. Als wir das Visitor Center verlassen, ist die Zeit schon zu weit fortgeschritten um jetzt noch entferntere Ziele ins Auge zu fassen, deshalb begeben wir uns auf die Suche nach einem Campingplatz und stellen enttäuscht fest, dass es auch dafür bereits zu spät ist. Obwohl wir uns auf mehreren Plätzen umschauen ist alles Bemühen vergebens und so müssen wir uns am Ende einen Stellplatz außerhalb des Parks suchen, das ist die Schattenseite des bunten Treibens im Great Smoky Mountains National Park.

Am folgenden Morgen geht es wieder hinauf an den Gebirgskamm der Blue Ridge Mountains. Von Newfound Gap aus führt eine schmale, etwa 10 Kilometer lange Nebenstraße in Richtung Clingmans Dome, einem der höchsten Berge östlich des Mississippi. Parallel zur Straße verläuft die Staatsgrenze zwischen Tennessee und North Carolina und nur wenig oberhalb des Asphaltbandes trifft man wieder auf den Appalachian Trail, den wir schon im Shenandoah National Park kennengelernt haben. Der Trail folgt hier weitgehend der Wasserscheide und damit unmittelbar dem Gebirgskamm, da wird dem Wanderer einiges abverlangt.

Die Nebenstraße endet schließlich auf einem kleinen Plateau etwa 100 Höhenmeter unterhalb des Berggipfels. Dutzende von Fahrzeugen sind hier abgestellt und wie gewohnt herrscht ein reges Treiben. Bis zu dem 2025 m hohen Clingmans Dome verbleibt ein Fußweg von nicht einmal einem Kilometer Länge bei moderatem Anstieg auf einem gut ausgebauten Weg. Einen so hohen Gipfel findet man im Osten der USA nicht allzu oft und wenn ein Aussichtspunkt dann auch noch so bequem zu erreichen ist, dann ist es verständlich, dass wenige diese Gelegenheit verpassen möchten.

Trotz der Höhe ist es schon wieder bullig warm, da möchte man natürlich nicht in ein vollkommen überhitztes Auto zurückkehren. Also baut der kluge Mann vor und lässt wenigstens eines der Fenster einen Spalt offen. Darüber freuen sich dann insbesondere die Langfinger. Weil aber mancher Besucher gleichzeitig seine Frühstücksreste in dem vermeintlich sicheren Fahrzeug zurück lässt weiß auch Meister Petz mit solche Nachlässigkeiten etwas anzufangen.

Könnte man die Duftwolken, die sich mit zunehmender Wärme in so manchem Fahrzeug ausbreiten und über das spaltbreit geöffnete Fenster ins Freie gelangen sichtbar machen, dann befänden sich Teile des Parkplatzes vermutlich unter einer dichten Dunstglocke. Dies alles bleibt den unbekümmerten Besuchern verborgen, den Bären aber, mit ihrer feinen Nase entgeht nichts.

Schwer zu sagen, ob die Geruchsschwaden bis in die angrenzenden Wälder ziehen und Bären geradezu auf den Parkplatz locken, oder ob es Erfahrungswerte sind, die sie zu gelegentlichen Ausflügen auf den Berg führen. Bummelt dann einer mehr oder weniger zufällig an der langen Reihe abgestellter Fahrzeuge entlang, so findet sich früher oder später immer etwas, das seine Neugier erregt.

Auf einem belebten Parkplatz ist ein Bär selten lange alleine und ist er erst einmal gesichtet, sorgt dessen Anwesenheit in aller Regel für freudige Erregung im weiten Rund der Besucher. Rasch bildet sich eine Menschentraube, die dem zotteligen Gesellen in vermeintlich sicherem Abstand folgt, dabei jeden seiner Schritte aufgeregt kommentiert und versucht sein Treiben mit Technik aller Couleur festzuhalten.

Eigentlich sollte man annehmen, dass dieses vielstimmige Klangkonzert, zumal wenn es gelegentlich leicht hysterische Züge annimmt, einen Bären völlig verunsichert, so dass der durchdreht und völlig entnervt das Weite sucht oder im schlimmsten Fall sogar das Auditorium angreift. Und solange er unmotiviert durchs Gelände schleicht, kann man das vielleicht noch nicht einmal völlig ausschließen. Hat er aber erst einmal Witterung aufgenommen und ein durch menschliche Nachlässigkeit im Auto verbliebenes Nahrungsdepot lokalisiert, dann agiert er ausgesprochen zielgerichtet und mit einer stoischen Ruhe die angesichts seiner mutmaßlich beschränkten Intelligenz überrascht. Egal wie viele Leute auch um ihn herum sind, ihn filmen, wild gestikulieren, grölen oder bescheuert herumschreien, kurz wie seltsam sich homo sapiens auch immer gebärdet, es kümmert ihn wenig.

Trotz aller Zielstrebigkeit geht der Bär erst einmal sehr vorsichtig zu Werke. Seine Bemühungen in eine blecherne Festung einzudringen erscheinen zunächst kläglich, ja stümperhaft, dabei allzu menschliche Vorurteile offensichtlich bestätigend, dass die Kreatur bei aller Kraft schlicht zu blöde ist. Wie sich schon bald herausstellt ist die hieraus sich ableitende Arglosigkeit des Auditoriums völlig unbegründet, denn der Bär lernt mit jedem seiner so tapsig gesetzten Bewegungen was nicht geht und weiß die dabei gesammelten Erfahrungen durchaus zu nutzen. Während er also die vermeintlich uneinnehmbare Festung intensiv von allen Seiten prüft, gerät er früher oder später auch an das nur einen Spalt breit geöffnete Fenster.

Instinktiv steckt er erst einmal seine Krallen durch den Spalt, scheint aber immer noch nicht wirklich zu wissen, wie er damit zum Erfolg kommen soll. In seiner natürlichen Umgebung und vermutlich auch bei zahlreichen Begegnungen mit menschlichen Behausungen hat er die Erfahrung gemacht, dass Rütteln gelegentlich zum Erfolg führt. Wäre er sich nun seiner unbändigen Kräfte bewusst, würde er keine Sekunde zögern, diese sofort einzusetzen und schon wäre es um das Fenster geschehen. Stattdessen rüttelt er lange halbherzig und mit gebremster Kraft erfolglos am Fahrzeug herum, verliert zwischenzeitig erst einmal das Interesse und lässt vom Fenster ab. Alleine die verlockende Duftnote mag einfach nicht aus seiner Nase verschwinden. Immer wieder kitzelt sie seine Geruchsrezeptoren und so wächst, während er unschlüssig und erfolglos um das Fahrzeug herumzutrotten scheint beständig seine Ungeduld. Also kehrt er wieder und wieder an den verheißungsvollen Duftquell zurück bis ihm irgendwann der Geduldsfaden reißt. Dann packt er einmal beherzt zu und schon ist es um das Fenster geschehen. Zwar erschreckt er zunächst einmal, wenn das Glas in tausend Teile zerspringt, doch die anschließend austretende Aromawolke lässt einen Bären sehr schnell wieder zur Besinnung kommen. Jetzt denkt der nur noch daran dieser Wolke entgegenzueilen. Mit aller Gewalt und ohne Rücksicht auf seinen Pelz versucht er sich durchs Fenster zu zwängen und ist es nicht gerade ein Riesenbrummer, dann gelingt ihm dies auch. Es ist kaum zu glauben, wie geschickt diese Brocken dabei zu Werke gehen.

Haben sie schließlich das Objekt der Begierde gefunden, wird dieses kurz überprüft und schon geht es wieder nach draußen um die so schwer errungenen Beute in den Wäldern in Sicherheit zu bringen und in aller Ruhe genüsslich zu verzehren. Wozu Bären in der Lage sind glaubt man erst wenn man es einmal mit eigenen Augen gesehen hat, dieser Eindruck ist dann allerdings nachhaltig. Auch wenn die Fenster unseres Vans vermutlich zu klein sind und auch etwas zu hoch sein dürften, sehen wir nach, ob nicht irgendwelche betörenden Düfte von unseren Lebensmittelvorräten ausgehen und begeben uns erst nach einer gründlichen Prüfung auf den Weg zum Gipfel.

Nach einem 15 minütigen Spaziergang haben wir den Clingmans Dome erreicht. Hier oben hat man Ende der fünfziger Jahre eine etwa 15 m hohe Aussichtsplattform errichtet, die man über einen großzügig geschwungenen Loop erreicht, so dass es auch mit einem Rollstuhl überhaupt kein Problem ist diesen wunderbaren Aussichtspunkt zu erreichen. Von der Plattform aus hat man einen 360 Grad Rundblick. Angeblich soll man an klaren Tagen 150 km weit über die umliegenden Bergketten schauen können. Heute dürften es jedoch gerade einmal einige Zehnerkilometer sein. Leider ist es gar nicht so einfach einen Tag mit optimaler Fernsicht zu erwischen, denn der für die Great Smokys so berühmte Dunst und das hohe Niederschlagsaufkommen überziehen die umliegenden Bergketten häufig mit einem mehr oder weniger dichten Schleier. Wie so oft entfaltet auch dieser Ort seine ganze Magie vor allem an den Abenden wenn die untergehende Sonne die Blauen Berge mit einem gelben und schließlich tiefroten Schleier überzieht.

In der näheren Umgebung fallen zahlreiche weißgraue, abgestorbene Baumstämme ins Auge, die deutlich über einen grünen Saum noch junger, nachwachsender Nadelbäume emporragen. Vermutlich sind es Opfer des Sauren Regens, der auch vor den Great Smoky Mountains nicht Halt machte.

Weil der Appalachian Trail unmittelbar am Clingmans Dome vorbei läuft, lassen es sich natürlich auch die Fernwanderer nicht nehmen den Aussichtsturm zu besteigen und den Ausblick zu genießen. Dabei treffen für einen kurzen Augenblick zwei völlig unterschiedliche Welten aufeinander. Für die Fernwanderer muss es eine ganz besondere Erfahrung sein, wenn sie mit 15 bis 20 Kilogramm Gepäck auf dem Rücken mühsam den Clingmans Dome erklommen haben und hier oben auf die lauffaule bis fußkranke Gesellschaft treffen, die mit ihren Fahrzeugen bis fast an den Gipfel heranfährt, von jeglichem Gepäck befreit die letzten paar hundert Meter gemütlich hoch schlendert und dann ausgeruht und tiefenentspannt die Aussicht genießt und sich gelegentlich lustig macht über die zerzausten und abgekämpften Kreaturen, die da plötzlich aus den grünen Wäldern auftauchen. Heute Abend werden die, die nichts geleistet haben wieder an den gut gefüllten Fleischtöpfen Platz nehmen, das eine oder andere Bierchen oder einen Kentucky-Whiskey abkippen, die Glotze anmachen und dann in einem federweichen Bett sanft einschlummern und die, die mehr als 20 Kilometer zu Fuß marschiert sind werden ein kärglich zusammengestelltes Mahl zubereiten, reichlich Wasser trinken und anschließend auf einer mehr oder weniger harten Unterlage nächtigen, so verrückt ist die Welt.

Wir haben genug gesehen, begeben uns zurück zu unserem Van, folgen anschließend ganz gemütlich wieder der Clingmans Dome Road hinunter auf die Passhöhe und bewegen uns dann auf der Newfound Gap Road weiter in nordwestliche Richtung. Schon nach wenigen Kilometern Fahrt lockt erneut der Berg. Dieser wird sich allerdings nicht so einfach bezwingen lassen wie der Clingmans Dome, nun sind auch wir einmal gefordert, doch eine weitere vielversprechende Aussicht lockt.

Während eben noch von Lauffaulen und Fußkranken die Rede war, muss ich wenigstens für all jene, die hier den Weg in die Wälder antreten dieses Urteil gleich wieder revidieren, denn obwohl der nun folgende Trail durchaus recht anstrengend ist, begeben sich ganze Wandergruppen auf die etwa 2 Meilen kurze Piste zu einem der aufregendsten Gipfel der Great Smoky Mountains, den Chimney Tops. Der Trail macht innerhalb dieser kurzen Strecke immerhin etwa 450 Höhenmeter, wobei der größte Teil des Anstieges auf der zweiten Weghälfte zu bewältigen ist.

Vom Parkplatz aus geht es direkt in den Wald auf den Road Prong Trail auf dem man schon bald den Little Pigeon River, den Kleinen Taubenfluss erreicht. Die Bachbetten weisen ein steiles Gefälle auf, die groben, großformatigen Gerölle sind gut gerundet, häufig mit Moss überzogen, mit heruntergefallenen Ästen übersät und wirken sehr urwüchsig.

Über einige weitere Brücken geht es zunächst etliche hundert Meter moderat bergan, so dass man sich schon einmal warm laufen kann. Den Weg säumen uns unbekannte Wildblumen aber auch Rhododendron und Azaleen. An einigen Stellen fühlt man sich wie in eine heimische Parkanlage versetzt. Zahlreiche hochgewachsene Solitäre der Carolina-Hemlocktanne (Tsuga caroliniana) einem Nadelbaum aus der Gattung der Hemlocktannen flankieren unseren Weg. Die Hemlocktannen dürften sich hier pudelwohl fühlen, bevorzugen sie doch trockene felsige Untergründe in 700 bis 1.200 Metern Höhe und das bekommen sie hier, abgesehen von der etwas höheren Lage im Wesentlichen auch geboten. Obwohl sie auf einen trockenen Untergrund bestehen, möchten sie zugleich mit ausreichend Niederschlägen versorgt werden und auch daran herrscht im Great Smoky Mountains National Park bekanntlich kein Mangel.

Auf der gesamten Wanderstrecke ist man nie lange alleine, auch hier ist wieder richtig was los. Während auf dem relativ flachen ersten Teil des Trails jedoch wildes Geschnatter durch den ganzen Wald hallt, ändert sich dieses Bild hinter der Wegegabel von Road Prong und Chimney Tops Trail. Denn nun geht es konsequent bergauf und der Spaß beginnt. Schnell wird es ruhig im Wald, der Berg fordert jetzt volle Konzentration und die gesamte Atemluft für die Muskelarbeit und das einzige, was jetzt noch etwas lauter zu vernehmen ist, ist das gelegentlich angestrengte Schnaufen der Akteure. Die hohen Niederschlagsraten sind dem Trail und auch dem einen oder anderen Wurzelstock der angrenzenden Bäume deutlich anzusehen. Stellenweise ist der Fels wegen des fehlenden Feinkornanteils vollkommen gelockert und manche Bäume bilden scheinbar Luftwurzeln aus, weil das Hangwasser das Erdreich fortgespült hat. Man kann sich nur wundern, wie es diesen Pflanzen gelingt die Stürme, die in unregelmäßigen Abständen über das Land ziehen zu überstehen. Auch die vielen Wanderer setzen dem Trail arg zu und so sind ständige Reparaturarbeiten angesagt. Doch der Trail erfreut sich so großer Beliebtheit, dass eine vollständige Sperrung dieses Weges wohl einen Proteststurm auslösen würde.