Badlands National Park

Wir sind früh auf den Beinen, denn noch trennen uns 300 Meilen vom ersten Haltepunkt im Westen, den Badlands. Dreihundert Meilen, also fast 500 km, das entspricht einer Tagesfahrt, weil das Land immer wieder Überraschungen bereit hält und zu kurzen Fotosafaris animiert.

Von einem Tag auf den anderen scheinen sich die Schwerpunkte in der Umgebung verschoben zu haben, setzten Mensch und Umwelt neue Akzente. Gestern noch beherrschten turmhohe Silos, ausgedehnte Agrarflächen, stattliche Farmen, also alle nur erdenklichen Spielarten von Getreideanbau und -verwertung und die kleinen und mittleren Städte entlang der Haupteisenbahnlinien die Szenerie. Heute ist dieses Bild deutlich verändert. Schon hinter Sioux City verschwinden die Städte, Grasland unterbricht die Monokulturen, verschafft sich mit jedem Kilometer in Richtung Rocky Mountains mehr Raum. Kaum merkliche Schwingungen im Auf und Ab der Great Plains des Mississippibeckens weichen nun zunehmend grünen Hügeln. Hier in diesem Vorfeld des Felsengebirges ist die Experimentierküche der Präriegräser, einst von Südkanada bis Texas reichend, noch intakt. Das verleiht diesem Landstrich etwas urwüchsiges, manchmal auch unwirtliches.

Auch klimatisch bahnt sich ein Umschwung an. Wir sind ja nicht nur nach Westen, sondern auch weit in den Norden der Vereinigten Staaten vorgedrungen. Eisige Winter mit Temperaturen bis minus 40°C sind hier keine Seltenheit, Winter mit Blizzards, welche die Farmen mitunter mehrere Tage lang von der Außenwelt abschneiden, Tage in denen die Familien, auf sich alleine gestellt, ausharren müssen. Die kürzeren Wachstumsperioden und die kargeren Böden zwingen zu Mischwirtschaft. Die Höfe weniger prunkvoll, der Maschinenpark erheblich reduziert, unter dem Strich aber lebendiger mit Kühen, Pferden, Borsten- und Federvieh eher unserem Klischee einer heilen Welt entsprechend.

Zeugnisse menschlicher Aktivität rücken nun mehr und mehr in den Hintergrund - hier ein paar Zäune, dort vereinzelte Heuballen, in der Ferne eines jener für den semiariden Westen der USA so typischen metallenen Windräder, als weithin sichtbarer Außenposten der Zivilisation. Es ist, als wolle uns die Umgebung auf "bad land", was ja Ödland, was wüstenhaftes, lebensfeindliches Land meint, vorbereiten. Innerlich schon auf das aride Inferno eingestellt trifft uns ein plötzlich sich auftuendes Meer gelb blühender Gräser unvorbereitet und löst ein Wechselbad der Gefühle aus.

Schließlich naht die Interstateausfahrt, nur noch wenige Meilen sind zurückzulegen, aber vom Park keine Spur. Die tief stehende Sonne wirft ihr rötlichgelbes Licht auf Büsche und Gräser. Ungeduldig suchen wir den Horizont ab, wohl wissend, dass es nicht mehr allzu weit sein kann. Doch nichts tut sich. Dann endlich, mit einem Male kräuselt sich der Horizont. Die sanft geschwungene Grenzlinie, die grünes Hügelland und Himmelsblau trennt, schaltet Zacken ein und wächst zu einer rötlich-weißen Wand, die am Ende als steinerne Burg mit Zinnen und Türmchen vor uns steht. Die Straße umkurvt elegant die steinerne Festung und erschließt was diese eben noch verbarg. Vor unseren Augen öffnet sich eine phantastische neue Welt, bestehend aus unzähligen meter-, manchmal auch zehnermetertiefen Schluchten, die steil ansteigende Hänge und kleinflächige Plateaus abtrennen.

Die hämatitrot und weiß gebänderten Hänge der Canyons bringen das Grün und Gelb der Gräser auf den Plateaus noch besser zur Geltung. Wo die Vegetation völlig fehlt, nimmt das Gelände den Charakter einer aufregenden aber fremden und unheimlichen Mondlandschaft an.

Die Gesteine, überwiegend Lockersedimente, welche während des Aufstiegs der Rockies im Erdmittelalter als Flußablagerungen vor der Gebirgsfront Platz nahmen und Aschen aus vulkanischer Tätigkeit im Yellowstone-Gebiet, die die Westwinde in den Bereich der Badlands verfrachteten, wechseln vertikal in ihrer Festigkeit. Einzelne harte Lagen im oberen Teil des Schichtenpaketes werden von den erodierenden Kräften als rauhe, scharfkantige, wildzerklüftete Steilstufen herauspräpariert. Sie kontrastieren die weichen Konturen sanft ansteigender, halbkreisförmig vor- und zurückschwingender Kegel tiefer liegender Abschnitte, deren Hangflächen dendritisch verzweigte Abflussrinnen und -kanälchen zieren.

Weiter entfernt liegende Areale wirken im Spiel von Licht und Schatten wie Dünenfelder. Wandert man durch die Canyons, streift mit der Hand an der einen oder anderen Stelle über den Hang und löst die erhärtete Kruste, so lässt sich das nunmehr ungeschützte Material leicht mit dem Finger heraus pulen. An steileren Partien brechen manchmal ganze Fladen krümeligen Gesteins herunter.

In den Badlands werden außerordentlich hohe, gar rekordverdächtige Erosionsraten erreicht. In Extremfällen können wenig verfestigte Aschenlagen in einem Jahr zehn bis fünfzehn Zentimeter an Höhe verlieren. Verantwortlich hierfür zeichnen das semiaride Klima mit heftigen Ruckregen, welche auf eine unzureichende Pflanzendecke niederprasseln, die geringe Verfestigung der Sedimente sowie Frostsprengung und ein hoher Ton- und Lehmanteil, der zu verstärktem oberirdischen Abfluss beiträgt. Heftige Schauertätigkeit vermag ganze Hänge mit einem Male abrutschen zu lassen, die dann in den Canyons kleine Seen aufstauen. Das Bersten eines solchen künstlichen Staudamms bringt Schlammlawinen ins Rollen, die alles mitreißen, was sich ihnen in den Weg stellt. Infolge der enormen Materialabfuhr entstand eine fast hundert Kilometer lange und zehn Kilometer breite Ödlandzone, die oberhalb des White River durch rückschreitende Erosion allmählich nach Norden wandert.

Die nur mäßig verfestigten Sedimente (Absetzgesteine) werden im Winter durch Eis und Schnee (Frostsprengung) und im Sommer durch hohe Tagestemperaturschwankungen und Niederschläge aufgelockert und zerkleinert, sodann durch Wind, vor allem aber gelegentliche Starkregen umgelagert und fortgespült. Dabei kann es auch zur Ausbildung von Schlammströmen kommen. Irgendwann erreichen die auf diese Weise umgelagerten Sedimente den Fluss, der die gesamte Fracht an Sedimenten aus der Region wegführt.

Die Einheimischen bezeichnen diese Zone etwas abschätzig als Wall, also Wand oder Mauer, weil sie die Prärien South Dakotas zweiteilt und dadurch vor allem den frühen Siedlern erheblich zu schaffen machte. Ganz angetan von der Nordwanderung der Badlands sind allerdings die Paläontologen; legte sie doch unter anderem Schichten des Mittleren Tertiärs (Oligozän) frei, welche eine reiche Wirbeltierfauna enthalten, die besonders gut die Entwicklung der Säugetiere jener Zeit dokumentiert.

Eines empfinden wir nach den Erfahrungen im dichtbesiedelten Osten als besonders angenehm. Trotz Hochsommer, Ferienzeit und vollbesetztem Campingplatz verlieren sich die Besucher in der Weite des Raumes. Sobald man an einem der Viewpoints die Straße verlässt und in die kleinen Schluchten hinabläuft, ist man alleine, wandelt durch scheinbar unbelecktes Terrain, umgeben nur vom eigenen Echo.

Eine ganze Weile folgen wir fotografierend den geschwungenen kleinen canyons, erklimmen den einen oder anderen Aussichtspunkt um kurz zu rasten und entfernen uns auf diese Weise immer weiter von unserem rollenden Heim. Abgesehen von einigen wenigen Vögeln deutet nichts auf tierisches Leben hin, vermutlich sind wir dafür aber auch einfach zu laut oder die „Nachtschicht“ hat noch nicht begonnen. Trotzdem ist uns nicht so ganz wohl bei dem Gedanken den Streifzug durch unbekanntes Terrain im Dämmerlicht immer weiter fortzusetzen, schließlich ist hier im Westen durchaus mit Schlangen zu rechnen und so orientieren wir uns irgendwann doch in Richtung der Straße, um dort festzustellen, dass wir uns ein gutes Stück von unserem Van entfernt haben. Nachdem wir den ganzen Tag dieser beeindruckenden Landschaft entgegenfieberten, waren wir nun, da sie sich so verschwenderisch vor uns ausbreitete, so überwältigt, dass wir wieder einmal vollkommen vergessen haben, rechtzeitig einen geeigneten Schlafplatz zu suchen. Als wir endlich unser rollendes Heim erreichen, ist es schon richtig duster. Wir verlassen den Park, irren eine ganze Weile auf unbekannten Landstraßen durch die Prärie, um reichlich spät und nach mühevoller Suche endlich einen geeigneten Abstellplatz am Rande einer Landstraße zu finden, der uns ausreichend sicher erscheint. Bei Kerzenlicht bereitet Angelika unser Nachtmahl, das mangels Einkaufsmöglichkeiten heute etwas spärlich ausfällt. Der vor wenigen Stunden noch tiefblaue Tageshimmel zeigt sich jetzt als blauschwarzes Meer mit Myriaden von Sternen. Über dem ganzen Land liegt eine unsägliche Stille. In der Ferne wandern kleine Lichtpunkte von vereinzelt sich über die Landstraßen bewegenden Fahrzeugen den Horizont entlang. Ein wenig verloren kommen wir uns schon vor, aber in wenigen Stunden bricht der neue Tag an und nachdem uns bisher niemand behelligt war, schließen wir die Luken und legen uns nieder.

Als wir aufwachen, steht die Sonne bereits hoch am Firmament. Dass es so spät geworden ist, liegt nicht nur an den Anstrengungen des Vortages. Zum wiederholten Male hatten wir einen nächtlichen Besucher, vermutlich eine Maus deren ständiges Bemühen sich an unseren Vorräten zu laben, besonders Angelika sehr zu schaffen machte. Sie hat ohnehin einen leichten Schlaf und wird von eindeutigen Geräuschen dieser Art sehr schnell aufgeweckt. Dabei nervt sie am wenigsten, dass irgendwelche Nager an unsere Vorräte gelangen könnten, die seien ihnen gegönnt. Sollte sie am folgenden Morgen Fressspuren erkennen, würden die Lebensmittel einfach weggeworfen und das Problem wäre erledigt. Die Vorstellung aber, die Tierchen könnten sich auf ihrem Weg durch unseren Van auch nur in die Nähe von Angelikas Nachtlager verirren, lässt sie erschaudern. Mindestens genauso schlimm ist, dass solche Ereignisse dank eines überaus guten Schlafes regelmäßig an mir vorbeigehen. Und das ist überhaupt nicht lustig! Also werde ich in solchen Fällen durch heftiges Schubsen so lange in Schwingungen versetzt bis ich genervt aufwache, auf dass auch ich Teil habe am nächtlichen Drama. Sodann wird mir die ehrenvolle Aufgabe zuteil, Angelika vor dem Drachen zu retten. Der agiert jedoch so geschickt, dass ich bei Kerzenlicht, übermüdet im unaufgeräumten Van herumstolpernd nicht den Hauch einer Chance habe, dem Treiben des Eindringlings ein Ende zu setzen. Wenn ich das Gefühl habe meinen guten Willen ausreichend dokumentiert zu haben, sodass auch mein Weib die Sinnlosigkeit meines Unterfangens erkennt, versuche ich Angelika davon zu überzeugen, dass der Eindringling nicht an uns, sondern ausschließlich an unseren Vorräten interessiert ist. Nach längerem Zureden tauschen wir anschließend die Bettseiten, damit im Zweifel ich und nicht sie dem Feind von Angesicht zu Angesicht gegenüber liegen muss. Und so schaffen wir es gelegentlich auch noch vor Tagesanbruch wieder einzuschlafen. Ja, und so steht dann eben das Himmelsgestirn schon fast im Zenit, als wir unsere Vorhänge zurückziehen, um den neuen Tag zu begrüßen.

Im Zuge unserer nächtlichen Irrfahrt sind wir so weit abgetrieben, dass uns nun wieder der grüne, nahezu baum- und strauchlose Teppich am Rande des Parks umgibt. Nachdem wir uns tagfein gemacht haben, setzen wir unser Gefährt in Bewegung, haben aber zunächst einige Orientierungsprobleme. Erst als die Interstate wieder vor unseren Augen auftaucht, finden wir zurück zu den Badlands. Als das gelbe Blumenmeer wieder in das vegetationsarme Labyrinth übergeht, ist der abendliche Zauber verflogen. Im hellen Sonnenlicht fehlt der Kontrast und so kommen die weiß-rot gebänderten Hänge nun weit weniger zur Geltung als gestern bei tiefstehendem Himmelsgestirn.

Auch heute begeben wir uns wieder in eine der kleinen Schluchten und folgen ihrem geschwungenen Lauf in das bis zum Horizont reichende steinerne Meer. In feuchteren Tälchen konnte sich der grüne Teppich, der die Badlands weiträumig umschließt auch innerhalb dieser ansonsten kargen Landmasse ausbreiten. An anderer Stelle treffen wir neben den weiß-rot gebänderten Hängen auch auf gelbbraune Gesteinsmassen, welche die weiß-roten Bänder vorzüglich kontrastieren. Glauben wir an einem Ausstiegsort die interessantesten Punkte gesehen zu haben, so kehren wir zurück zum Fahrzeug und machen View-Point-Hopping. Überall wo es interessant erscheint, halten wir an und beginnen die nächste Wanderung. An einem der Rastplätze treffen wir gelegentlich auf US-Amerikaner, die uns ansprechen und staunen, dass wir, unser Nummernschild zeigt dies jedenfalls an, den langen Weg vom „Garden State“ New Jersey bis in diese Einöde auf uns genommen haben. Noch erstaunter sind sie dann natürlich, wenn sie erfahren, dass unserer Heimat noch etwas weiter östlich liegt. Von ihnen erhalten wir wertvolle Hinweise, wo es sich lohnt die Straße zu verlassen und die Umgebung zu erkunden.

Trotz des dünnen Straßennetzes zeigt sich auch heute nur wenig Verkehr. Viele Besucher beschränken sich auf einen kurzen Ausstieg an den verschiedenen Viewpoints und so verlieren sich jene, die in die Schluchten vordringen, schnell in den Weiten des Labyrinths. Aus benachbarten Canyons hört man gelegentlich Stimmen, die nahe zu sein scheinen. Erklimmen wir aber einen der Kämme und versuchen den Eindringling zu orten, so wandert dieser häufig in deutlicher Entfernung durch die steinernen Gänge oder bleibt unserem Auge hinter allerlei Windungen vollständig verborgen. Von einem etwas höheren Hügel aus sehen wir in der Ferne sattes Grün, auf dem sich Wild tummelt. Vermutlich sind es Antilopen, doch die Tiere sind einfach zu weit entfernt, um das genau erkennen zu können.

In den Badlands haben wir einen ersten Vorgeschmack erhalten auf das, was nun noch kommen mag. Stille und Einsamkeit, unermessliche Weiten, raue unbarmherzige Natur, Geschmack von Freiheit und Abenteuer. Wir durften an all dem schnuppern und es gefällt uns, davon hätten wir gerne noch mehr.

Die Black Hills

Unsere nächste Station sind die Black Hills, die wir aber heute, wegen des fortgeschrittenen Tages nicht mehr erreichen werden. An einer Ausfallstraße werden wir auf

den Parkplatz eines Supermarktes aufmerksam, der zudem von mehreren Fastfood-Restaurants gesäumt ist.

In den letzten Tagen konnten wir uns in den wenigen Läden entlang unseres Weges nur mit den wichtigsten Dingen des alltäglichen Bedarfs eindecken. Da wir

beabsichtigen auch die nächsten Tage wieder im ländlichen Raum zu verbringen, macht es deshalb Sinn die Vorräte hier aufzufüllen und so entschließen wir uns zu einem ausgiebigen

Einkaufsbummel. Nachdem wir in der näheren Umgebung kein geeignetes Nachtlager ausfindig machen können, entschließen wir uns auch die Nacht hier zu verbringen. Wir standen schon idyllischer, fühlen uns aber wegen der guten Versorgung und der Anonymität dieses recht großen und bis in den späten Abend belebten Parkplatzes trotzdem

ganz wohl. Und eine etwas ausgiebigere Rast tut uns auch mal ganz gut.

Auf den Einkauf folgt ein ausgedehntes Abendessen, danach strecken wir unsere müden Glieder so gut es geht. Tatsächlich geht es eher schlecht, denn wir liegen immer noch auf unserem Trapezblechboden. Obwohl wir es inzwischen geschafft haben unser hartes Nachtlager durch das Einbringen einiger Lagen Wellpappe etwas komfortabler zu gestalten, hält sich die nächtliche Erholung eher in Grenzen. Immerhin war es in den ersten drei Wochen unserer Reise überwiegend warm bis sehr warm, so dass wir neben den Isomatten auch die Schlafsäcke noch als Unterlager verwenden konnten, was die Sache um einiges verbesserte. Nachdem wir nun aber in den Rockies angelangt sind, stellen sich auch kühlere Nächte ein und so schläft man am Abend bei moderaten Temperaturen auf dem Schlafsack ein, um mitten in der Nacht, leicht fröstelnd sich doch noch in denselben zu verkriechen und dabei den Teufel mit dem Belzebub auszutreiben.

Da um uns herum immer noch reges Treiben herrscht, nutzen wir die Gelegenheit versäumte Tagebucheinträge nachzuholen. Normalerweise ist das meine Aufgabe, aber nachdem ich in den letzten Tagen ziemlich geschludert habe, erbarmt sich Angelika. Bis sie endlich die Chronologie der Ereignisse schriftlich fixieren kann, gilt es eine gute Stunde lang sämtliche Aufzeichnungen zu durchforsten und unser Gedächtnis mit bohrenden Fragen zu löchern.

Während sie schreibt, kümmere ich mich um die Buchführung. Auch wenn es nervig ist, macht das Bilanzieren Sinn, denn nur so behält man den finanziellen Überblick und wenn man wie heute feststellt, dass wir in den letzten Tagen endlich einmal unterhalb des vorgegebenen Limits geblieben sind, dann kann das auch richtig Spaß machen.

Nachdem der Einkaufstrubel abgeebbt und um uns herum Ruhe eingekehrt ist, bereiten wir unser Nachtlager und versuchen zu schlafen. Doch die hell erleuchteten Reklametafeln machen dies zu einem schwierigen Unterfangen. Und so rekapitulieren wir die vergangenen Tage, überlegen wie es wohl unserer Familie zuhause gehen mag und schmieden neue Pläne für die vor uns liegenden Wochen.

Als wir endlich einschlafen können, ist es schon weit nach Mitternacht, doch der Schlaf währt nicht lange. Schon 2 Stunden später ist es mit der Nachtruhe wieder vorbei. Wach auf, wach doch auf, vernehme ich Angelikas ängstliche Stimme neben mir. Ich denke in diesen Fällen immer zuerst an einen Sheriff oder Anwohner, dem wir im Wege sind. Doch es ist unser nächtlicher Besucher, den wir vermutlich aus den Badlands in die Black Hills verschleppt haben und den es nun wieder nach einem nächtlichen Mal drängt. Die ungestüme Weckaktion und meine Unmutsäußerungen müssen das Tierchen verschreckt haben und lassen es innehalten und so hören wir zunächst einmal überhaupt nichts.

Als wir gerade wieder kurz vor dem Einnicken sind, setzt unter unserer Spüle ein Knistern und Rascheln ein das jeden Zweifel beseitigt. Ich habe sogar den Verdacht, dass unser Freund Zuwachs bekommen hat. Angelika macht unmissverständlich klar, dass das „Vieh“ raus muss, weil sie ansonsten kein Auge zu bekommt. Also zünde ich eine Kerze an, greife aus dem Feuerholz einen Stock und fuchtele im Halbdunkel zwischen den Essensvorräten herum. Das bringt unseren "Freund" etwas ins Schwitzen, kann ihn aber nicht bewegen, den reich gedeckten Tisch kampflos aufzugeben. Kaum verhalte ich mich eine Weile ruhig, startet er trotz Kerzenlicht den nächsten Versuch an die Objekte seiner Begierde zu kommen. Also beginne ich wieder, ständig der Geräuschkulisse folgend mit meinem Stock im Trüben herumzustochern und richte dabei auch einigen Flurschaden an. Dieses Spielchen geht eine ganze Weile ehe ich, wie üblich entnervt aufgebe.

Angesichts der weiter bestehenden Bedrohung tauschen Angelika und ich wieder einmal die Bettseiten, finden aber keinen Schlaf mehr weil es immer wieder irgendwo knistert, raschelt, kratzt, weil Tassen und Gläser klingeln oder Besteck aus der Halterung fliegt.

Unruhig in den Schlafsäcken hin und her rutschend, verbringen wir den Rest der Nacht. Gegen 4 Uhr morgens reißt uns der Geduldsfaden. Frustriert gestehen wir unsere Ohnmacht ein. Bevor weiteres Porzellan zerschlagen wird, stelle ich die untauglichen Versuche, die Nachtruhe wieder herzustellen, endgültig ein. In spätestens einer Stunde wird es hell sein. Warum länger hier herumliegen? Fahren wir also los, frühstücken nach Sonnenaufgang an einem gemütlichen Plätzchen und vergessen all den Ärger bei einer Tasse Kaffee.

Bald liegen die hellerleuchteten Ausfallstraßen Rapid Citys hinter uns. Auf urbane Konglomerate, endlose Getreideflächen, grasbewachsene Hügel und zerschluchtetes Ödland folgen die dunkelgrünen Nadelwälder der Black Hills, einer Mittelgebirgslandschaft am Rande der Rocky Mountains.

Geologisch betrachtet handelt es sich bei diesem "Gebirge" um einen sogenannten Dom. Im Klartext heißt das: Ursprünglich flach lagernde Sedimentgesteine auf Meeresspiegelniveau wurden rund 2000 Meter angehoben und dabei einem Uhrglas ähnlich konvex aufgewölbt.

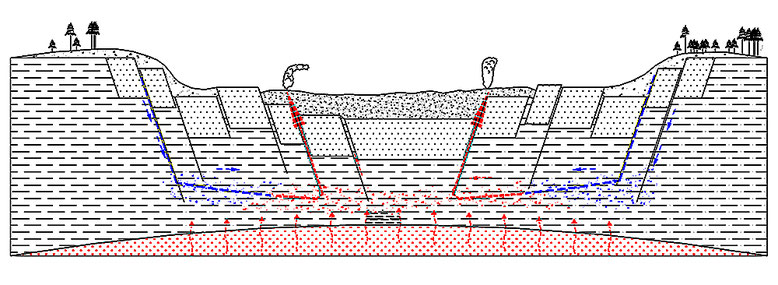

Schematische Darstellung eines Doms. Als "Dom" bezeichnet man in der Geologie eine uhrglasförmig (konvex) aufgewölbte Struktur. Sie entsteht, wenn Gesteine der tieferen Erdkruste aufgeschmolzen werden und aufgrund ihrer geringeren Dichte in Richtung Erdoberfläche aufsteigen und dabei das über ihnen befindliche Deckgebirge aufwölben. Die Schmelzen selbst bleiben infolge nachlassender Wärmezufuhr irgendwann stecken, kristallisieren sehr langsam - das kann mehrere Millionen Jahre dauern - aus und bilden großvolumige Tiefengesteinskörper (Plutone). Wenn die Erosion im Laufe geologischer Zeiträume die sedimentären Deckschichten abgeräumt hat, kommen nach und nach die Tiefengesteine zum Vorschein. Der granitische Tiefengesteinskörper ist in den Black Hills fast über die gesamte Längsachse des Domovals sichtbar.

Die einst horizontal liegenden Sedimentgesteine sind nun, wie im Blockbild skizziert, allseitig nach außen geneigt, der Geologe sagt: Sie fallen allseitig nach außen ein. Weil wir es aber mit einem Gebilde von ca. 240 km Länge und 100 km Breite zu tun haben, ist der Betrag des Einfallens derartig gering, dass man es beim Durchfahren dieser Struktur überhaupt nicht bemerkt. Darüber hinaus haben die Verwitterung und ein ständiger Materialtransport durch Schwer- und Wasserkraft dafür gesorgt, dass die Grenzen der einzelnen Gesteinsschichten in der Regel nicht wie im Blockbild dargestellt als deutliche Geländestufen stehen geblieben sind, sondern in der Regel eingeebnet wurden und meist mit einer Vegetationsdecke überzogen sind, so dass sich die Grenzen kaum merklich nur dem aufmerksamen Beobachter erschließen.

Während die ersten Sonnenstrahlen die Schleier der Nacht vertreiben, dringen wir immer tiefer in die Black Hills ein. Die ausgedehnten Wälder, welche sich bisher nur schemenhaft vor dem Hintergrund eines schwach erleuchteten Horizonts abzeichneten, zeigen nun ihr dunkelgrünes Kleid in voller Pracht. Aus ihnen steigen mehr und mehr granitische Felsburgen empor. Dies zeigt uns an, dass wir das Zentrum des Doms erreicht haben. Weil die Erosion hier das sedimentäre Deckgebirge abgetragen hat, kommen die sogenannten kristallinen Gesteine des tieferen Untergrundes - das sind die oben erwähnten Granite - zum Vorschein.

Von den höhergelegenen Felsburgen aus fällt der Blick weit in das Hinterland. Folgt man den granitischen Türmen in die Ferne, so ist anhand ihrer Anordnung die etwa Nord-Süd-verlaufende Längsachse des Domovals auszumachen.

Unter den zahlreichen steinernen Inseln im Wäldermeer hat es eine zu besonderem Ruhm gebracht. Es handelt sich um den Mount Rushmore, einen Gipfel, den der schwedisch-amerikanische Bildhauer Gutzon Borglum auserkor, Rohling für die Büsten von vier amerikanischen Präsidenten zu sein.

Zwischen den zwanziger und vierziger Jahren des 20. Jahrhunderts entstanden die Porträts von George Washington, General im Unabhängigkeitskrieg gegen England und 1. Präsident der USA, Thomas Jefferson, einem der Väter der amerikanischen Verfassung und 3. Präsident der USA, sowie Theodor Roosevelt, Mentor des Nationalparksystems und 26. Präsident der USA. Vierter im Bunde ist Abraham Lincoln, der während des Bürgerkrieges die Einheit der Nation erhielt und als 16. Präsident der USA das Ende der Sklaverei einleitete.

Schon während der Errichtung dieses monumentalen Bauwerks strömten hunderttausende Neugieriger in die Black Hills. Heute geht die Besucherzahl in die Millionen. Längst ist es eine Art Wallfahrtsort, ein Mekka für nationalbewusste US-Amerikaner geworden, mit allem Pomp, der hierzulande dazugehört.

Am Fuße des Monumentes errichteten die Amerikaner ein Amphitheater, das man von den höhergelegenen Verwaltungsgebäuden über einige Treppen erreicht. In den zahlreichen Fotos, die ich bereits von diesem Monument gesehen hatte, kamen mir die etwa 20 Meter hohen Köpfe viel gewaltiger vor als sie nun tatsächlich über uns erscheinen, insofern bin ich fast ein wenig enttäuscht. Aber der Aufwand, der betrieben werden musste, um diese monumentalen Skulpturen zu erschaffen, ist am Gesteinsschutt, der sich unter der Felswand auftürmt erkennbar und das flößt schon gehörigen Respekt ein.

Aufgrund der nächtlichen Eskapaden findet unser erster Besuch am Mount Rushmore gegen 5 Uhr in der Früh statt. Nicht allzu viele verirren sich um diese Zeit hierher. Die einzigen sind wir aber keineswegs und da wir ja nur aus der nächtlichen Not eine Tugend gemacht haben, frage ich mich schon was mag wohl die anderen zu so früher Stunde hierher getrieben haben. Die Antwort erhalten wir einige Tage später, als wir von Norden kommend auf dem Weg zum Windcave National Park noch einmal bei „Normalbetrieb“ hier vorbeischauen. Gloriagesänge und Hymnen, Touristentrubel und Lightshow, mögen in den Augen Anderer notwendige Begleiterscheinung sein, einem Europäer kann es den Appetit verderben wenn gar zu dick aufgetragen wird. Und so erwiesen sich dieses Mal nicht die letzten sondern die ersten Eindrücke als die Bleibenden und es gibt offensichtlich auch einige Amerikaner denen der Rummel hier auf den Senkel geht.

Immer noch leicht in Trance wegen unserer schlaflosen Nacht folgen wir von Mount Rushmore aus der Straße 244. An einem mit Parkbänken ausgestatteten Overlook machen wir Rast. Die Sonne sorgt für behagliche Wärme und weckt neue Lebensgeister. Angelika nimmt unseren Coleman-Stove in Betrieb und versorgt uns erst einmal mit Kaffee, unserem Lebenselexier. Dann frühstücken wir ausgiebig und studieren die Karten, um weitere lohnenswerte Ziele in der Umgebung auszuspähen, die wir in den nächsten Tagen besuchen wollen. Dabei erinnern wir uns, dass wir ja mit dem einen oder anderen nächtlichen Besucher noch ein Hühnchen zu rupfen haben.

Mein Schlaf ist mir heilig und so bin ich fest entschlossen, den ganzen Van auseinander zu nehmen, bis ich den Eindringling gefunden habe. Stück für Stück räumen wir unser rollendes Heim nun aus, starten eine große Spülaktion stellen jede Schachtel, jeden Topf einfach alles auf den Kopf ohne die geringste Spur des nächtlichen Störenfriedes finden zu können.

Entweder haben wir ihn bereits in der Nacht mehr erschrecken können als uns das bewusst war und er hat unser Domizil längst verlassen oder er hat erkannt, dass es ihm nun an den Kragen gehen könnte und kurzfristig das Weite gesucht, ohne dass es uns aufgefallen wäre. Was mir Kopfzerbrechen macht ist, dass ich den Einstieg der Plagegeister nicht finden kann. Meine Sorge ist, dass Einstiege für Nager prinzipiell auch für Schlangen geeignet sind und das wäre dann auch für mich eine Horrorvorstellung.

Wie dem auch sei, zunächst einmal sind wir den oder die Plagegeister los und dürfen nun davon ausgehen, dass die kommenden Nächte deutlich erholsamer werden. Mit diesem Gefühl bringen wir unser rollendes Heim wieder in seinen ursprünglichen Zustand und setzen unseren Weg durch die Black Hills fort.

Mehrere Tage durchstreifen wir nun ohne festes Ziel die Black Hills, klettern in steinernen Labyrinthen herum, füttern Chipmunks, die sich in großer Zahl an stark frequentierten Aussichtspunkten entlang der Straßen einfinden und fotografieren was interessant erscheint.

Rasch fällt uns die große Auswahl an Mineralien in den Souvenirläden auf. Häufig schmücken zentnerschwere Lasten in rosarot, cobaltblau oder malachitgrün die Ladenfronten. Findige Geschäftsleute wissen eben um die fast magische Anziehungskraft dieses natürlichen Reichtums. Bei den Preisen würde Angelika am liebsten groß einkaufen gehen, aber wo sollen wir den ganzen Plunder unterbringen. Nicht jedes Stück, das verkauft wird, stammt aus den Black Hills, aber die verschwenderische Fülle in den Auslagen und die erstaunliche Größe einzelner Objekte lassen erkennen, dass viel auch vor Ort zu finden ist. In der Tat bildeten sich bei der Entstehung des Doms zahlreiche Mineralparagenesen, das sind Vergesellschaftungen von Mineralien, die entweder als Nebenprodukt des Bergbaus oder gezielt zur Gewinnung von Schmuckstein abgebaut wurden und werden.

Touristen, die die Region schon seit Jahren kennen, raten uns, weiter in den Süden zu fahren, dort im Wind Cave National Park befinde sich eine der letzten Bisonherden. Einzelne Tiere sahen wir schon des Öfteren, aber eine ganze Herde, das mögen wir doch nicht so recht glauben. Weil der Park aber ohnehin auf unserem Wunschzettel steht, machen wir uns kurzentschlossen auf den Weg.

In den letzten Tagen haben wir keine großen Strecken zurückgelegt und so fanden wir immer rechtzeitig einen geeigneten Platz für die Übernachtung und sind fast schon tiefenentspannt. Auch heute begeben wir uns schon am frühen Nachmittag auf einen Campingplatz in der Nähe des Wind Cave National Parks um uns diesen am folgenden Tag einmal anzuschauen.

Wieder einmal verhilft uns unser Autokennzeichen zu allerlei Small Talk, denn von allen Besuchern haben wir die weiteste Anreise, und das macht doch den einen oder anderen neugierig. Auch mit unseren direkten Platznachbarn, einer jungen vierköpfigen Familie aus Chicago kommen wir ins Gespräch. Am Mittag bleibt es beim Small Talk, weil die beiden Kinder alle Aufmerksamkeit benötigen. Für den Abend lädt uns Kim, der von Beruf Rechtsanwalt ist zu einem Marshmallow-Barbequeu ein.

Als die Kinder schließlich im Bett sind, läutet Kims Frau zum gemütlichen Plausch. Die Familie macht ihren ersten längeren Urlaub, was in den Staaten selten mehr als 2 bis 3 Wochen bedeutet. Sie wollten schon immer einmal in den Westen und haben sich diesen Traum nun erfüllt. Sie sind erstaunt, dass wir den Mut hatten vorerst aus dem Beruf auszusteigen und unseren Traum zu leben ohne genau zu wissen wie es danach weitergehen würde. Gerne würden sie einmal nach Europa verreisen, sich London, Paris oder Rom anschauen und so bitten sie uns im Rahmen unserer Möglichkeiten Bericht zu erstatten, welcher Ort wohl der interessanteste wäre. Danach berichten alle von ihren jüngsten Erlebnissen in der näheren Umgebung und so erhalten wir wieder einmal wertvolle Tipps für die weitere Reise. Auch Kim bestätigt uns nochmals im Wind Cave National Park eine Bisonherde gesehen zu haben, die vor allem bei den Kindern einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen habe. Da Kim und seine Frau wegen der Kinder früh auf den Beinen sein müssen, beenden wir den Abend gegen 22:00 Uhr. Zum guten Schluss erhalten wir noch einen Einladung für eine Stippvisite in Chicago. Wir bedanken uns, geben aber zu bedenken, dass wir gerade aus Osten kommend, unseren Rückweg noch nicht kennen und vermutlich auch eher auf einer südlichen Route zurückkehren werden. But, you never know.

Am folgenden Morgen geht es erwartungsvoll in Richtung "Wind Cave". Gewohnt früh auf den Beinen, schleichen wir mit unserem Gefährt zunächst durch dichten Nebel. Dann führt die schmale Schotterpiste in ein malerisches Tälchen mit lichtem Baumbestand und saftigem hohen Gras. Am Ausgang des Tälchens verschwinden die Bäume, die Prärie nimmt Besitz von der Landschaft, die Nebelschwaden werden von der ungebremst strahlenden Sonne aufgezehrt.

Und da sehen wir sie auch schon! Es ist keine gewaltige, aber für "Greenhorns" doch eindrucksvolle Bisonherde. Zwischen uns laufen die Drähte heiß. Ohne, dass ich viel sagen muss reicht mir Angelika die gewünschte Kamera sowie das notwendige Zubehör und schon kann die Pirsch beginnen. Sie ruft mir noch nach: "Geh nur nicht zu nahe ran, wer weiß wie die reagieren, wenn man ihnen zu sehr auf den Pelz rückt!" Doch die Warnung erreicht kaum noch mein Ohr. Fasziniert von den strammen kraftstrotzenden Körpern der Bisons, baue ich den Dreifuß auf wähle das stärkste Teleobjektiv und beginne mit Nahaufnahmen.

Mächtige Bullen, Kühe mit Neugeborenen, Jährlinge, alles wandert ruhig und friedlich grasend über die Wiese. Alle guten Ratschläge sind Schall und Rauch angesichts dieses Anblicks. Näher und näher taste ich mich an einige der größten Bullen heran. "Die mußt du ablichten, so eine Gelegenheit bekommst du während der gesamten Reise vielleicht nur ein einziges Mal", animiert mich eine innere Stimme.

Als einer der Bullen, fiedlich zwar, aber doch bestimmt Kurs auf mein Dreibein nimmt fährt mir ein leichter Schreck in die Glieder. Einen Augenblick lang werden meine Füße schwer wie Blei, dann erlange ich meine Fassung wieder und trete vorsichtig den Rückzug an. Ja, das lässt das Herzchen schneller schlagen, doch der Schreck sitzt nicht tief genug. Die Objekte meiner Begierde schreiten weiterhin vor der Kamera auf und ab, da bleibt wenig Zeit für Sentimentalitäten. Waren wir am frühen Morgen noch alleine, so füllt sich der schmale Feldweg allmählich mit immer mehr Besuchern. Die Bisonherde kratzt das kaum. Nur wenn der eine oder andere Besucher einmal den unsichtbaren Toleranzabstand unterschreitet, kommt es zu Unmutsäußerungen oder zu Scheinangriffen. Aber die Bisons scheinen um ihre Kraft zu wissen und verwenden wenig Energie darauf sich mit Besuchern anzulegen.

Während die Nächte schon recht kühl sein können wird es gegen Mittag fast schon ungemütlich warm. Während wir unsere Pullis oder Sweat Shirts abstreifen sind die zotteligen Gesellen gezwungen kühlere Gefilde aufzusuchen und so ziehen sie sich zunehmend von der Wiesenfläche in die angrenzenden lichten Wälder zurück. Wir folgen ihnen nun nicht mehr. Im offenen Grasland, kein Baum, kein Strauch, kein Van als Deckung, wollen wir nicht zum Objekt latenter Aggression werden. Mit diesen Eindrücken endet unser Aufenthalt in den Black Hills.

Devils Tower National Monument

Als wir den Black Hills Lebewohl sagen, kreisen unsere Gedanken bereits um die Wunderwelt des Yellowstone National Parks. Einige Meilen nördlich unseres direkten Weges liegt jedoch der Devils Tower, ein Monolith den ich in dem Film "Unheimliche Begegnung der dritten Art" erstmals zu Gesicht bekam. Später las ich auch einiges über diesen steinernen Turm und fand dessen Gestalt und Umfang so beeindruckend, dass ich mir den schon gerne einmal aus der Nähe anschauen würde. Angelika steht solchen Spontanausritten in unbekanntes Terrain, wegen der ständigen Übertreibungen amerikanischer Fremdenverkehrswerbung immer etwas skeptisch gegenüber. Da sie den Film jedoch auch kennt, geht der Daumen nach oben und so begeben wir uns auf den Weg nach Norden.

Dieses Mal wird unser "Mut zum Risiko" tatsächlich belohnt. Weithin sichtbar überragt der Devils Tower die rollenden Hügel Nordost-Wyomings. Hinter der Talaue des Belle Fourche River steigt das Gelände über die Sand- und Siltsteinklippen der Spearfish-Formation zunächst steil an. Mit dem Erreichen der darüber abgelagerten Gypsum Spring Formation wird der Geländeanstieg deutlich moderater. Zusammen bilden diese beiden Formationen einen kleinen Tafelberg aus, auf dem der Devils Tower thront und dies verleiht dem Monolithen dann ein noch wuchtigeres Aussehen als es ohnehin schon der Fall ist. Darüber hinaus erzeugt die Abfolge von hellgrüner Talaue, roten und weißen Sedimenten, dunkelgrünem Ponderosa-Kiefernwald, graubraunem Tower und schließlich tiefblauem, wolkenlosem Himmel wieder einmal ein prächtiges Farbenspiel. Leider gelingt es uns nicht diese wundervolle Komposition auch fotografisch einzufangen, weil wir heute einfach zu spät dran sind und die Sonne schon viel zu hoch am Himmel steht. Wenn das Mal kein Grund ist nochmal hier vorbeizuschauen.

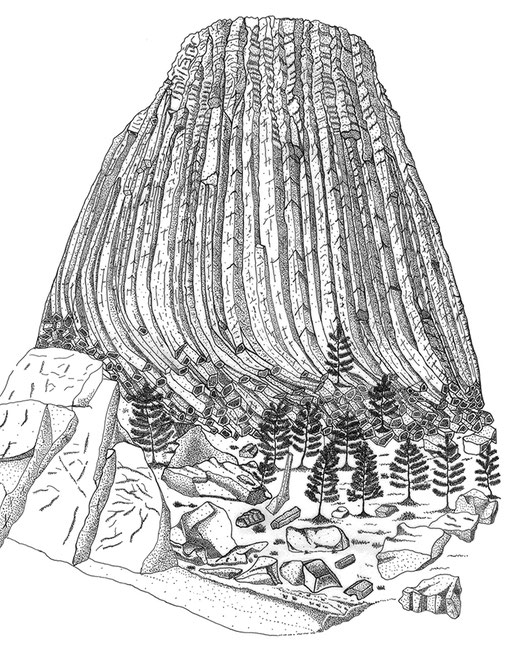

Versorgt mit Informationsmaterial aus dem Besucherzentrum, lassen wir uns in gebührendem Abstand vom Devils Tower auf einer Wiese nieder und schauen ungläubig die steilen Wände hinauf. Einer Broschüre entnehmen wir, dass die Basis des steinernen Turms einen Durchmesser von gut 300 Metern erreicht und der Gipfel immerhin noch einen Durchmesser von etwa 90 Metern aufweist. Vertikal erhebt sich der Monolith etwa 280 m über seine mit Poderosakiefern gesäumte Basisfläche. Sein höchster Punkt liegt gut 1.500 m über Meereshöhe.

Der Devils Tower besteht aus vulkanischem Phonolithgestein, auch Klingstein genannt. Der Gesteinsblock wird aus einer Vielzahl, in der Regel fünf- und sechseckiger Gesteinssäulen aufgebaut. Die Säulen entstanden aufgrund von Schrumpfungsrissen innerhalb einer schon festen, jedoch weiter abkühlenden Gesteinsmasse.

Vom Fels kommen Stimmen, die man zunächst gar nicht zuordnen kann. Als wir jedoch längere Zeit die steilen Flanken absuchen, sind winzig klein einige Kletterer auf halber Höhe der Steilwand auszumachen. Jetzt erst wird so richtig deutlich, was für Ausmaße der Monolith als Ganzes hat, wie groß aber auch die einzelnen Steinsäulen ausfallen, denn die Kletterer finden in den Aussparungen zwischen den Säulen ausreichend Platz. Um den Blick vom Top des "Towers" beneide ich diese Wagemutigen sehr, doch die Strapazen, welche vor dem Gipfel liegen, möchte ich nicht auf mich nehmen. Von den indianischen Völkern der Region, unter ihnen die Lakota Sioux, die Cheyenne und die Kiowa werden die Kletterer überhaupt nicht gerne gesehen, weil ihnen dieser Ort heilig ist. Sie würden die ganze Kletterei am liebsten verbieten lassen, konnten sich damit aber bisher nicht durchsetzen. Immerhin verzichten mittlerweile viele Kletterer auf eine Besteigung im Monat Juni weil einige Indianerstämme zu dieser Jahreszeit durch entsprechende Zeremonien dem Berg huldigen. Erstaunlich ist auch die Konsequenz, mit der die Pflanzen jede Krume besiedeln, die ein bisschen Leben verspricht.

Wo Sämlinge der Ponderosakiefer auch nur die winzigste Nahrungsquelle aufspüren, setzen sie sich zwischen den fast senkrecht ansteigenden Polygonen fest und scheinen geradezu am Fels zu kleben, verdammt zu Zwergenwuchs oder frühem Tod. Schon in den Black Hills ist uns aufgefallen, dass die Ponderosa-Kiefer häufig nicht diesen dichten Wald, wie wir ihn von zuhause kennen sondern eher lichte Wälder ausbildet. Ein Ranger in den Black Hills erklärte uns dazu, dies hänge mit den gelegentlich auftretenden Waldbränden zusammen, die in den Schutzgebieten nur im Notfall gelöscht werden würden. Sofern die Bäume eine gewisse Größe erreicht hätten, seien die Ponderosa-Kiefern, auch Gelb-Kiefern genannt, dank einer überdurchschnittlich dicken Borke sehr feuerresistent. Bei gelegentlichen Bränden würden das Unterholz und damit sämtliche Sämlinge, Büsche und kleinwüchsigen Bäume vernichtet, die großen Solitäre jedoch verschont. Auf diese Weise bilde sich im Laufe der Jahrzehnte dann der lichte, aufgelockerte Hochwald aus, der an vielen Orten im Westen zu sehen ist.

Die Geologen sind sich nicht so ganz einig womit sie es beim Devils Tower eigentlich zu tun haben. Die einen gehen davon aus, dass es sich um den Rest eines abgetragenen Vulkans handelt. Andere vermuten dagegen, dass es sich um einen Schlot handelt, der die Erdoberfläche gar nicht erreicht hat sondern beim Aufstieg in den oberflächennahen Bodenschichten stecken geblieben ist.

Unstrittig ist jedenfalls, warum wir diesen Monolithen heute so aufregend herauspräpariert vorfinden. Dies hängt einmal mehr mit der unterschiedlichen Verwitterungsresistenz der Gesteine zusammen. Die Sedimentgesteine der Spearfish- und der Gypsum Spring Formation sowie der darüber abgelagerten und inzwischen längst fortgespülten Gesteine hatten bzw. haben den Kräften der Verwitterung einfach weniger entgegenzusetzen als der kompakte vulkanische Phonolith. Und so präparierten die Schwerkraft und sämtliche Spielarten des Wassers, insbesondere der Belle Fourche River einem Steinmetz gleich den Monolithen ganz langsam aus seinem Sedimentbett heraus.

Der Belle Fourche River trug die Sedimente im Umfeld des Devils Tower immer weiter ab, so dass der steinerne Turm nach und nach freigelegt wurde.

Weil das Phonolithgestein deutlich verwitterungsresistenter ist als die umliegenden Sedimentgesteine, blieb der vulkanische Kegelstumpf erhalten.

Nachdem wir den Berg aus der Ferne ausreichend gewürdigt haben, wollen wir ihn auch einmal aus der Nähe betrachten. Hierzu begeben wir uns auf den Tower Trail, der unmittelbar um den Fuß des Monolithen geführt ist und eine Länge von etwa 1,5 Kilometern aufweist. Zu beiden Seiten des Trails liegen versprengte Reste von herabgestürzten Säulen, darunter vereinzelte Riesen mit bis zu 4 Metern Durchmesser. Hoch über unsren Köpfen überall Abrisskanten, von denen aus die Stümpfe den Weg in die Tiefe antraten. Der Säulenfriedhof vermittelt nicht gerade ein Gefühl der Sicherheit. Immerhin gibt es aus den letzten Jahren keine Aufzeichnungen, die von einem Absturz berichten.

Der Tag ist jetzt schon weit fortgeschritten, die Sonne knallt vom Himmel, zwischen Kiefern, Büschen und Gesteinstrümmern weht kaum ein Lüftchen und so wird es auf der Sonnenseite des Monolithen richtig heiß. Die Kletterer, die wir aus der Ferne kaum erkennen konnten erscheinen auch vom Fuß des Turmes aus nicht wirklich groß, aber man kann doch das eine oder andere Detail erkennen. In schwindelnder Höhe schaukeln sie vor der riesigen Säulenwand Hin und Her, wirken aber überhaupt nicht angestrengt sondern genießen sichtlich ihren privilegierten Ausguck und lassen sich in dem Bestreben, den Gipfel zu erreichen, kaum von der Sonne beeindrucken. Dort oben wird sicherlich auch ein laues Lüftchen wehen, das die Mittagshitze etwas erträglicher macht. Mit lautem Gejohle grüßen die Kletterer die unter ihnen vorbeiziehenden Besucher und die grüßen erfreut zurück.

Uns wird es unterdessen auf der Sonnenseite zu heiß, wir führen nur einen begrenzten Wasservorrat mit und wenn wir weiter so schwitzen wird der bald aufgebraucht sein. An einem schattigen Plätzchen legen wir uns auf die Wiese, rasten ein wenig und nehmen im Liegen fotografierend die Steilwand ins Visier. Dann ziehen wir von einem Flecken zum nächsten, fotografieren die heruntergefallenen Steinsäulen, schief gewachsene Kiefern, die Abrißkanten und einige Vögel, die ebenfalls den Schatten aufgesucht haben, weil es ihnen auf der Südwestseite zu unangenehm geworden ist. Nach zwei Stunden erreichen wir endlich wieder unser rollendes Heim, machen uns frisch und füllen die Wasserreserven auf.

Weil ich Angelika nur eine Tag für den Devils Tower aus dem Kreuz leiern konnte, würde ich am liebsten gleich wieder losziehen, um den nächsten Trail zu begehen. Doch sie ist des Laufens überdrüssig und schlägt vor die Präriehundekolonie am Fuß des Tafelberges aufzusuchen, was wir schließlich auch tun.

Die Kolonie befindet sich unweit unseres Parkplatzes im Südosten des Devils Tower an der Hauptzufahrtstraße zum Monument und ist insofern überhaupt nicht zu verfehlen. Präriehunde trifft man im gesamten Westen des nordamerikanischen Kontinents von Südkanada bis Nordmexiko. Sie leben in Bauten, deren Grabgänge mehrere hundert Meter Länge erreichen können und spielen hierdurch eine wichtige Rolle im Ökosystem. Sie lockern den Boden auf, ermöglichen es dem Oberflächenwasser damit leichter in den Untergrund einzudringen und düngen mit eingeschleppten Gräsern und ihren Hinterlassenschaften den Boden, so dass insbesondere in Gebieten mit geringeren Niederschlagsraten das spärliche Nass besser verteilt wird und länger vorhält.

Präriehundkolonie am Fuß des Devil's Tower National Monuments.

Für die zahlreichen Besucher haben die Tiere noch einen ganz anderen Vorteil: Sie sind tagaktiv und können deshalb gewissermaßen zur besten Sendezeit live und kostenlos beobachtet werden. Ich weiß nicht wer zuerst da war, die Präriehunde oder die Straße. Jedenfalls haben sie auf beiden Seiten Quartier bezogen, was ihnen bei Tunneltiefen bis zu 5 Metern auch wenig Probleme bereiten dürfte, solange zumindest, wie sie die Unterführung und nicht die Straße benutzen. Vor der Kolonie sind mehr Besucher anzutreffen als oben auf dem Trail. Möglich dass es an der großen Hitze liegt, möglich aber auch, dass die Leute von hier aus mit einem kurzen Ausstieg aus dem klimatisierten Wohnmobil gewissermaßen alles auf einmal erledigen können. Für einen Schnappschuss fürs Familienalbum reicht es allemal und die Tierchen sind offenbar weitaus unterhaltsamer als totes Gestein.

Und so sitzen viele auf ihren Campingstühlen, ein kühles Getränk in Reichweite und beobachten das Familienleben der Präriehunde. Da die Kolonie nun mitten in der Sonne liegt, geht es den Nagern wie ihren neugierigen Beobachtern. Die wenigen, die offensichtlich der Hunger übermannt, treibt es nach oben an den gedeckten Tisch, der Rest bevorzugt Souterrain. Und weil es oben wegen der vielen Fressfeinde, wie Greifvögel, Klapperschlangen, Iltisse, Kojoten und Dachse zu gefährlich ist, werden grundsätzlich Wachposten aufgestellt, die meist auf einer erhöhten Position verharrend im Rundumblick die Umgebung absuchen, um bei der geringsten Gefahr ihren namengebenden Laut auszustoßen. Sofort verschwinden dann alle Koloniebewohner schlagartig in einem der Eingänge und lassen sich bis auf weiteres nicht mehr sehen. Allerdings fragt man sich auch, wo Fressfeinde bei diesem Rummel hier eigentlich herkommen sollen.

Wenn die Präriehunde so mit ihren pummeligen Körpern im Gras sitzen, könnte man sie in den Arm nehmen und kuscheln, doch die Broschüre der Parkverwaltung warnt ausdrücklich davor den Kameraden zu nahe zu kommen, weil diese kräftig zubeißen können. Und so wurde schon manche ohnehin verbotene Fütterung auf schnellerem Wege bestraft als es sich die gutmeinenden Besucher hatten vorstellen können.

Während wir also ständig den Herrschaften zusehen, wie die sich den Bauch vollschlagen, fällt mir ein, dass wir abgesehen von einem gediegenen Frühstück auch noch nicht allzuviel zu uns genommen haben und so nehmen wir unseren inzwischen lieb gewonnenen Coleman Stove wieder einmal in Betrieb und bereiten uns aus übrig gebliebenen Spaghetti und anderen Resten ein sättigendes Abendessen.

Auf unserem Weg nach Westen bietet sich nun noch ein weiterer Abstecher an. Unweit des Devils Tower, es sind gerade einmal 230 Meilen oder läppische 370 km liegt im Süden Montanas, in einem Reservat der Crow-Indianer das Little Bighorn Battlefield National Monument. Die Gedenkstätte soll an die Schlacht vom 25. Juni 1876 erinnern, in der das siebte US-amerikanische Kavallerieregiment (das sind die Berittenen) unter General George A. Custer von Indianern der Lakota-Sioux, Arapaho und Cheyenne unter ihren Führern Sitting Bull und Crazy Horse am Little Bighorn River vernichtend geschlagen wurde.

Nach einem kurzen Besuch im Visitor Center erkunden wir das Gelände zunächst auf eigene Faust und versuchen uns auf unserem Weg über die fast baumlosen grünen Hügel anhand der Hinweistafeln einen Überblick über die Vorgänge an jenem Tag zu verschaffen, was jedoch nur bedingt gelingt. Und so schließen wir uns später der Führung eines Crow-Indianers an, der die Abläufe noch einmal zusammenfast. Sehr plastisch schildert er, wo Custer mit seinen Männern stand als er von seinen indianischen Vorfahren angegriffen wurde, wie sich die Soldaten danach über das Gelände bewegten, wie die indianischen Angreifer darauf reagierten, der Armee schließlich den Rückzugsweg abschnitten und ihre Niederlage besiegelte. Der Mann zeigt Talent weil er diese ganzen Abläufe so plastisch schildert, dass man gelegentlich meinen könnte, die Reiterhorden würden soeben über die rollenden Hügel donnern und übereinander herfallen. Kritisch nimmt er später auch Stellung zur heutigen Situation der Indianer, verweist auf manche Vorurteile, die immer noch in Teilen der Gesellschaft gegenüber den Ureinwohnern, den First Nations des nordamerikanischen Kontinents bestehen und hinterlässt, als er seinen Vortrag beendet hat eine nachdenkliche Zuhörerschar. Das traurige ist, sagt er, dass immer jene zu solchen Orten "unrühmlicher" amerikanischer Geschichte fahren, die sich des begangenen Unrechts bewusst sind, diejenigen aber, die sich diesen Tatsachen eigentlich stellen müssten, kommen selten oder nie. Da sind die Amerikaner allerdings nicht alleine.

Sommer im Yellowstone National Park

Vom Custer Battle Field kommend, fahren wir nun in Richtung Yellowstone National Park. Die bequeme Route hätte über die Interstate 90 bis Livingston und von hier aus über die Straße 89 zum Nordeingang des Parks bei Gardiner geführt. Da wir schon mehr als genug Interstatekilometer auf dem Buckel haben, entscheiden wir uns für die landschaftlich vielversprechendere Variante.

Auf engen Straßen, die dem ständigen Auf und Ab der nur spärlich bewachsenen, rollenden Hügel folgen, geht es nur langsam voran. Weit und breit ist keine Menschenseele zu sehen. Auf der Karte verlieren wir allmählich den Überblick, gelangen schließlich auf eine Schotterpiste und wissen nicht mehr so recht wo wir uns eigentlich befinden. Zwar steht die Sonne am Himmel, so dass wir grob die Nordrichtung ausmachen können. Weil aber der genaue Verlauf der Straße nur über kurze Strecken zu verfolgen ist, wissen wir nie so recht, ob wir tendenziell in Richtung Südwesten auf unser Ziel zu fahren oder am Ende ganz woanders herauskommen. Und so habe ich am Nachmittag reichlich Zeit, den gefassten Beschluss zu bereuen. Hier liegt wirklich der Hund begraben. Ein eingefleischter Städter würde wahrscheinlich verrückt, wenn er ein halbes Jahr in dieser Einöde verbringen müsste. Was hilft es, irgendwie müssen wir eine in der Karte eingetragene Straße erreichen und schauen, wie weit wir abgedriftet sind. Als die Schotterpiste eine Hochfläche erreicht und endlich einmal in eine langgezogene Gerade übergeht halten wir an, schauen uns um und prüfen nochmals genau die Karte, ohne danach wirklich schlauer zu sein. Doch dann steigt am Horizont Staub auf und als wir näher hinsehen erkennen wir, dass sich uns ein Pickup nähert. Ein freundlicher älterer Herr steigt aus dem Fahrzeug und fragt in kaum verständlichem Englisch, was zur Hölle wir in dieser Einöde suchen. Wir erklären ihm unsere Misere und er zeigt uns auf der Karte wo wir uns in etwa befinden. Tatsächlich sind wir nur noch 2 Meilen von der Asphaltpiste entfernt. Wenn ich den Mann aus Wyoming richtig verstanden habe, befinden wir uns auf dem Anwesen einer riesigen Rinderfarm. Glücklich die Asphaltpiste wiedergefunden zu haben verabschieden wir uns und machen uns auf den Weg nach Cody.

In Cody stellen wir unser rollendes Heim auf einem Parkplatz in der Nähe des Buffalo Bill Museums ab. Hier herrscht ein reges Treiben. An einer Stelle des Platzes steht eine ganze Reihe von Wohnmobilen, vor diesen sind Tische und Campingstühle aufgebaut und man hat nicht den Eindruck, dass die Leute hier nur eine kurze Rast machen möchten. Schnell kommen wir mit einigen Campern ins Gespräch und erfahren nach dem Austausch der üblichen Nettigkeiten, dass es keinen Sinn macht heute noch in den Yellowstone Park einzufahren. Erfahrungsgemäß bekomme man im Sommer zu dieser Tageszeit keinen Campingplatz mehr und müsse in diesem Fall den Park wieder verlassen, was gleichbedeutend sei mit etlichen Zehnerkilometern unnützer Fahrerei. Wir wollten es ohnehin gemütlich angehen lassen und so stellt Angelika unser Fahrzeug kurzerhand zu den bereits abgestellten Campern. Da wir die Einkaufsmöglichkeiten im Park nicht einschätzen können und auch noch keine genaue Vorstellung haben, wie lange der Aufenthalt dauern soll, füllen wir in Cody erst einmal unsere Speisekammer ordentlich auf. Dann werfen wir einen Blick in das Buffalo Bill Museum und lassen den Abend ruhig ausklingen.

Die Nacht war recht kühl. Als wir am Morgen aufwachen, ist um uns herum noch alles still. Um nicht zu viel Lärm zu machen verstauen wir nur die lose im Fahrzeug liegenden Utensilien, räumen unser Bett auf, schlürfen dann noch einen heißen Kaffee und schleichen uns von der Parkfläche. Erst steigt die Straße nur moderat an, aber dann geht es beständig nach oben. Das vor Cody noch hügelige Gelände bildet nun auf beiden Seiten Bergketten aus, deren weiter entfernt liegende schneebedeckte Gipfel zum Teil schon deutlich über 2.500 m Höhe erreichen dürften. Endlich taucht der Eingang des Parks vor uns auf. Wir entrichten unseren Obolus, erhalten eine Übersichtskarte, einige kurze Hinweise und Ratschläge sowie eine kleine Broschüre und los geht es.

Wie wir der Karte entnehmen können, führen insgesamt 5 Hauptzufahrtswege zum Yellowstone National Park. Zwei im Norden, einer im Westen, einer im Süden und den östlichen, auf dem wir gerade in den Park eingefahren sind. So wie früher einmal alle Wege nach Rom führten, bringen die genannten Zufahrtswege im Yellowstone den Besucher früher oder später auf eine Ringstraße, die die Form einer 8 oder eines doppelten Rings beschreibt. Dieser Doppelring erschließt mit einigen Abzweigen den größten Teil der im Yellowstone Park per Fahrzeug zu entdeckenden Sehenswürdigkeiten. Die überwiegende Zahl der Geyserfelder liegt entlang des südlichen Rings. Wir wollen uns während unseres Sommeraufenthaltes auf diesen konzentrieren und alle Sehenswürdigkeiten nördlich davon für unsere bereits jetzt geplante herbstliche Rückkehr aufbewahren.

Auf unserem Weg in den Park steigt die Straße bis zum 2600 m hoch gelegenen Sylvan Pass weiter leicht an, um danach ebenso moderat in den Park hinein abzufallen. Nach etwa 15 Kilometern Fahrt beginnt sich das Tal weit zu öffnen und zu unserer linken breitet sich der Yellowstone Lake aus. An einer Picnic Area direkt am Seeufer halten wir an, bereiten das Frühstück und genießen die Aussicht weit in den Park hinein. Der Seewasserspiegel liegt immer noch in ca. 2.350 m Höhe. Das Seewasser ist eiskalt, soll angeblich trotz der heißen Quellen ganzjährig nie mehr als 5 Grad Celsius erreichen. Ein leichter Wind kräuselt die Wasseroberfläche, doch die Sonne blinzelt zwischen den Wolken hindurch und so werden wir trotz der Höhe mit erträglichen Temperaturen im Park willkommen geheißen. Der See ist während unserer Stippvisite total leer, kein Ausflugsboot, wie bei uns in solchen Fällen üblich, selbst Kanus suchen wir vergebens.

Nach dem Frühstück sollten wir nun eigentlich zuerst in eines der Besucherzentren fahren, um uns eine bessere Orientierung zu verschaffen, aber wir sind viel zu neugierig und wollen erst einmal etwas sehen. Und so folgen wir der Straße in nordwestliche Richtung, passieren das weite Grasland des Hayden Valleys und gelangen eher zufällig zum Grand Canyon of the Yellowstone. Hier hat sich der Yellowstone Fluss tief in das Gestein eingeschnitten und hier wird auch deutlich wie der Nationalpark zu seinem Namen kommt. Durch hydrothermale Aktivität nämlich hat ein großer Teil des Gesteins, welches die Wände der Schlucht aufbaut eine leuchtend hellgelbe Farbe angenommen die namensgebend wurde. Neben diesen dominierenden Gelbtönen trifft man auch auf rosarot, violettrot oder rotbraun eingefärbte Canyonwände. Zwischen diesen stürzt das eigentlich dunkelgrüne jedoch häufig weiß schäumende Wasser des Yellowstone Rivers talwärts. Kommt dann an sonnigen Tagen noch ein tiefblauer Himmel hinzu oder strahlt die Sonne von einem leicht bewölkten Himmel mit wechselnder Intensität auf die Canyonwände ein, dann entsteht ein atemberaubendes und im Tagesverlauf ständig wechselndes Farbenspiel von unglaublicher Schönheit und Eleganz.

An zwei Punkten haben sich Wasserfälle, der Upper und der Lower Fall des Yellowstone Rivers ausgebildet. Während wir oberhalb der Schlucht zwischen den Wasserfällen hin und herwandern, um im Wechselspiel der Sonne möglichst gute Standorte für einige Fotosessions zu finden, haben sich auf einer steinernen Begrenzungsmauer mehrere Rabenvögel aufgebaut. Zunächst lichten wir diese aus einiger Entfernung ab und versuchen uns dann näher und näher heranzutasten um schließlich festzustellen, dass die Biester überhaupt nicht scheu sind. Eigentlich hätten wir uns die ganze Pirsch sparen können. Wie manch andere Tierart haben sich die munteren Gesellen längst auf die seit Jahrzehnten ansteigenden Besucherströme eingestellt und erwarten eigentlich nur eines, dass sie gefüttert werden. Da darf dann der üblicherweise einzuhaltende Sicherheitsabstand gerne auch einmal unterschritten werden, zumal die Gesellen auch zu wissen scheinen, dass sie den ungelenk agierenden Touristen mit ein paar Flügelschlägen jederzeit rasch entkommen können. Mit ihrem gar so drolligen Blick und lustigen Hüpfbewegungen kommen Sie vermutlich nicht selten zum Ziel und können sich manchen Ausflug in die Wildnis ersparen.

Im Canyon-Dorf verschaffen wir uns dann doch noch einen ersten Überblick über die Sehenswürdigkeiten im Park. Dort erkennen wir auch sehr schnell, dass unser Einkauf in Cody nicht zwingend notwendig gewesen wäre, die Einrichtungen im Park sind so gut ausgestattet, dass hier nun wirklich niemand Hunger leiden muss.

Wie wir nun erfahren, umfasst der Yellowstone-Park eine Gesamtfläche von annähernd 9000 km². Somit ist er fast halb so groß wie unser heimatliches Bundesland Hessen mit ca. 21.000 km². Und ein weiterer Vergleich: Die Schweiz erreicht lediglich etwa viereinhalb Mal, Österreich nur 9 Mal die Größe des Yellowstone Parks. Der Park liegt etwa auf dem 44. Breitengrad, das entspräche in Europa zum Beispiel dem italienischen Badeort Rimini. Während im Yellowstone die Temperaturen im Winter bis -30 Grad und tiefer sinken können, ist das in Rimini eher nicht zu erwarten. In Nord-Süd-Richtung erreicht das Schutzgebiet immerhin eine Ausdehnung von rund 100 km und in Ost-West-Richtung eine von knapp 90 km. Dem entsprechend ist es bei den wenigen Tagen, die wir hier verbringen können unmöglich auch nur annähernd alle Sehenswürdigkeiten anzuschauen. In den Besucherzentren wird man von der Fülle an Informationen fast erschlagen. Schautafeln, Filme, Bildvorträge, kleine Ausstellungen, Broschüren und Bücher in allen nur erdenklichen Preislagen und Variationen, Vorträge von Rangern in der freien Natur, spezielle Kinder- und Abendprogramme, da bleiben nur wenige Wünsche offen. Die eigenen Ausflüge mit interessant erscheinenden Führungen zu verbinden ist an manchen Tagen gar nicht so einfach, denn häufig trifft man im Park auf irgendwelche Tiere oder aufregende Naturphänomene, die einem schon Mal die Zeit vergessen lassen, so dass man dann u. U. mitten in der Natur unter Termindruck gerät, was während des Urlaubs eigentlich nicht der Fall sein sollte. Obwohl wir schon zuhause zahllose Reisebücher, Bildbände und Reportagen über den nordamerikanischen Kontinent gelesen bzw. gesehen hatten, werden wir von der Höhenlage des Yellowstone-Plateaus doch etwas überrascht. Die Straßen liegen eigentlich durchweg zwischen etwa 2.400 und, nimmt man die eine oder andere Schotterpiste dazu annähernd 3.000 m und das bedeutet, dass man auch mitten im Sommer immer einmal mit einem Kälteeinbruch und auch mit Schneefall rechnen muss.

Obwohl uns die Camper in Cody eigentlich schon auf Engpässe bei den Übernachtungsmöglichkeiten hingewiesen hatten, schenken wir dieser Frage nach einigen Tagen im Park kaum noch Beachtung. Von Neugier getrieben rückt der Tagesordnungspunkt Stellplatzsuche ständig weiter nach hinten, bis wir uns irgendwann erst Nachmittags bequemen einen geeigneten Campingplatz zu suchen, dabei grandios scheitern und nur mit viel Mühe vermeiden können aus dem Park herausfahren zu müssen. Das diszipliniert und von diesem Tag an steuern wir unsere weiteren Ausflugsziele immer erst an, nachdem wir schon am Morgen in der Nähe einen Campingplatz bezogen haben. Doch auch diese Vorgehensweise führt nicht immer sofort zum Ziel. Manchmal wollen wir es besonders gut machen, sind aber noch zu früh am vorgesehenen Übernachtungsort, die Plätze sind noch gar nicht geräumt und so müssen wir uns gedulden bis wir Besitz ergreifen und unseren Tagesausflug antreten können. Einmal konnten wir nur deshalb vor Ort bleiben, weil einige Freaks, die hier mit einem vergleichsweise kleinen VW-Bus unterwegs waren uns anboten den Platz mit ihnen zu teilen.

Über die Entstehungsgeschichte des Yellowstone Parks haben wir inzwischen viele interessante Details in Erfahrung bringen können. Geologen, die das Schutzgebiet eingehend untersucht haben, gehen davon aus, dass dieses über einem sogenannten Hot Spot, also einem heißen Fleck liegt. Hot Spots sind an verschiedenen Punkten der Erde auftretende, riesige, stationäre Magmenkammern, über die die obere Erdkruste wie ein Fließband unmerklich langsam hinweg gleitet und an denen durch Hitze verflüssigtes Gestein (Magma) aus dem tieferen Erdinnern bis dicht unter die Erdoberfläche aufsteigt bzw. in Form vulkanischer Tätigkeit bis an die Oberfläche durchbricht. Umgangssprachlich könnte man es so formulieren, dass das Fließband Erdkruste von Zeit zu Zeit ein Loch in den Frack gebrannt bekommt. Ein anderer Hot Spot ist übrigens die Hawaii-Inselgruppe. Während die Lava auf Hawaii fast kontinuierlich und friedlich ihren Weg nach oben sucht und findet, wechseln im Yellowstone-Gebiet inaktive Zeiten mit einigen wenigen, dann aber extrem heftigen Ausbrüchen ab.

Die Geologen vermuten, dass dies u. a. mit der dünneren ozeanischen Kruste und Unterschieden in der chemischen Zusammensetzung der Gesteine zusammenhängt. Stark vereinfacht ausgedrückt setzt die mächtigere kontinentale Kruste im Yellowstone-Gebiet der aufsteigenden Lava erheblich mehr Wiederstand entgegen. Hierdurch staut sich die in der Magmenkammer angesammelte Energie unter den oberflächennahen Schichten auf, wölbt diese einem Uhrglas gleich nach oben und spannt sie wie einen Bogen bis die starren Deckschichten spröde und rissig werden, so dass sich die mit reichlich Gasen angereicherte Magmenkammer irgendwann fast schlagartig entleeren kann.

Der Hot Spot, die ortsfeste, riesige Magmenkammer unter der Kruste ist also der Motor, der im Yellowstone Gebiet all die herausragenden Naturschauspiele überhaupt erst möglich macht, der sie lange Zeit am Leben erhält und eines schönen Tages schlagartig vernichtet, um sie danach, bedingt durch die Wanderung der Krustenplatte einige Zehnerkilometer weiter neu entstehen zu lassen. Der nächste Ausbruch wird dann wohl im Grenzgebiet zu Montana stattfinden. Wenn die Ausbruchskatastrophe erst einmal überstanden ist, dürfen sich dann zwei Bundesstaaten an diesen Spielarten der Natur erfreuen.

Die Yellowstone-Caldera ist ein Supervulkan. Ein Ausbruch dieser Größenordnung stellt den Ausbruch des Mt. St. Hellens bei weitem in den Schatten. Mehr oder

weniger gut dokumentiert sind wenigstens drei größere Ausbrüche, die im Parkgebiet oder unweit hiervon vor 2,1 Millionen (Huckleberry-Ridge-Ausbruch), 1,3 Millionen (Mesa-Falls-Ausbruch) und

0,64 Millionen Jahren (Lava-Creek-Ausbruch) stattfanden. Könnte man diese Ausbruchsserie eins zu eins in die Zukunft fortschreiben, wäre ein weiterer Ausbruch demnächst fällig. Aber einige

10.000 Jahre hin oder her sind in geologischen Zeiträumen gedacht gar nichts.

Auch wenn dies an der Oberfläche nicht erkennbar ist, wurden inzwischen weitere Kalderenfragmente bis nach Nordnevada nachgewiesen, die das Wirken des Yellowstone

Hot Spots über viele Millionen Jahre belegen.

Die Folgen des vorerst letzten Ausbruchs vor etwa 640.000 Jahren müssen verheerend gewesen sein. Nachdem der Druck aus dem „Topf“ war, bildete sich die aktuelle Caldera aus. Da es im Yellowstone Park selbst insgesamt zwei Ausbrüche gab, überlagern sich die beiden Calderen. Dies als Laie zu erkennen ist allerdings schwierig. Denn die jüngste Caldera zerstörte einen Gutteil der älteren. Wo diese aber erhalten blieb, wurde sie mit Auswurfprodukten des jüngsten Ausbruchs bombardiert, teils mit Laven geflutet und durch die Verwitterung mit Sedimenten also Ablagerungsprodukten aus den umliegenden Bergen aufgefüllt.

Die letzte Eruption verwüstete die Landschaft im Umkreis von 250 km und verdunkelte weltweit den Himmel für mehrere Jahre. Ein Ereignis dieser

Größenordnung hätte weltweit verheerende Auswirkungen, alles Leben auslöschen könnte sie aber nicht, sonst wäre das bei den letzten beiden Eruptionen bereits geschehen.

Die vorletzte Eruption muss übrigens noch größere Ausmaße gehabt haben. Die Kaldera des letzten Ausbruchs ist ungefähr 40 km lang und 25 km breit

und nimmt rund ein Viertel des gesamten Nationalparks ein. Noch innerhalb dieser liegen auch die nördlichen Teile des Yellowstone Lake. Der Caldera bzw. der unter ihr weiterhin vorhandenen

Restwärme verdanken wir den größten Teil der heute im Yellowstone National Park zu besichtigenden hydrothermalen Aktivitäten.

Ausbildung und Aufstieg der Magmakammer: Unter dem heutigen Yellowstone-Gebiet formiert sich vor ca. 0,65 Millionen Jahren erneut eine Magmakammer, die bereits vor 2,1 und 1,3 Millionen Jahren zu zwei Vulkanausbrüchen westlich der jetzigen Position geführt hat. Die Magmakammer hebt das spröde Deckgebirge ganz langsam immer weiter an, so dass dieses sich uhrglasförmig aufwölbt und erste Störungen im Gesteinsverband auftreten. Diese nehmen nach Anzahl und Ausdehnung immer weiter zu.

Entleerung der Magmakammer: Irgendwann ist der in der Magmakammer aufgebaute Druck so groß und das darüber befindliche Deckgebirge derart geschwächt, dass es entlang der Störungslinien zu einem weiteren Vulkanausbruch kommt.

Mit der sich entleerenden Magmakammer wird nun sukzessive Raum geschaffen, in den die Schollen des Deckgebirges nach und nach einbrechen.

Schließlich füllen vulkanische Auswurfprodukte und nachströmende Laven die Störungszonen und die entstandenen oberirdischen Senken auf. In den folgenden hunderttausend Jahren ebnen die

Verwitterungsprodukte aus den umliegenden Bergen die Yellowstone-Caldera weiter ein.

Die verschiedenen Geyserbecken liegen weit überwiegend an den Rändern und im Zentrum der Caldera. Im Gefolge des mit dieser hydrothermalen Aktivität verbundenen

milderen Mikroklimas hat sich eine reiche Tier- und Pflanzenwelt ausgebildet.

Da der Yellowstone National Park trotz seiner relativ abgeschiedenen Lage zu den beliebtesten Reisezielen im amerikanischen Westen zählt, ist gerade im Sommer an

vielen Tagen reichlich Betrieb und auch bei noch so umsichtiger Planung wird der Sommerbesucher dem nicht vollständig entkommen können. Die lohnendsten Ziele sind naturgemäß am besten erschlossen

und deshalb auch von jedem zu erreichen. Es ist nachvollziehbar, dass der Durchschnittstourist, dessen Lebensrhythmus das ganze Jahr über vom Wecker dominiert wird, im Urlaub gerne einmal

ausschlafen möchte. Anschließend soll dann natürlich ein ordentliches Frühstück, wenn möglich in gemütlicher Runde folgen und nächtigt man gar in einer der festen Unterkünfte, so kann sich die

morgendliche Vorbereitung auf die Herausforderungen des Tages richtig in die Länge ziehen. Und so strömen die Massen häufig erst zwischen 09:00 und 10:00 Uhr zu den touristischen Attraktionen.

Will man dem Rummel also etwas aus dem Wege gehen, gibt es keine bessere Strategie, als früh aufzustehen, ein kurzes Frühstück einzulegen und sich auf den Weg zu machen.

Der sprichwörtliche frühe Vogel kann die besuchten Naturschauspiele nicht nur ruhiger genießen, auch die Fotosessions fallen deutlich entspannter aus. Am frühen

Morgen stehen die besten Aufnahmepositionen zur Verfügung, niemand läuft ständig vor die Linse, die Motive wirken ohne Menschenmassen einfach attraktiver und die morgendliche Sonne wirft ein

unvergleichlich schöneres Spiel von Licht und Schatten über die Landschaft als dies in den Mittagsstunden jemals der Fall sein könnte. Darüber hinaus ist die Wahrscheinlichkeit auf Wild zu

treffen unter den gegebenen Umständen ebenfalls deutlich höher. Das ausgiebige Frühstück kann man bei Bedarf zwischen 10:00 und 11:00 Uhr, wenn sich die entsprechenden Einrichtungen geleert

haben, entspannt nachholen.

Eine weitere Strategie dem Rummel aus dem Wege zu gehen ist es einen oder mehrere der zahlreichen Wanderwege aufzusuchen, die über hunderte von Kilometern das

Hinterland (back country) erschließen. Die Wanderwege haben unterschiedlichste Längen und Schwierigkeitsgrade, so ist gewährleistet, dass für jede Leistungs- und Altersklasse etwas dabei ist.

Eigentlich überflüssig zu erwähnen, dass die Wahrscheinlichkeit entlang dieser Trails Wildtiere beobachten zu können ungleich höher ist als im Umfeld von Old Faithful oder Canyon Village. Davon

abgesehen ermöglicht der eine oder andere Wanderpfad an so manchem Aussichtspunkt einen fantastischen Ausblick ins Hinterland und einige Attraktionen, wie zum Beispiel die petrifizierten, also

versteinerten Bäume sind teils nur über entsprechende Trails zu erreichen. Wer etwas mehr Zeit mitbringt, vor längeren Wanderungen nicht zurückschreckt und bereit ist auch einmal eine weniger

komode Schlafgelegenheit anzunehmen, kann auch auf einem der Hinterlandcampingplätze (back country) nächtigen.

Unser anfänglich gut durchorganisiertes Besuchsprogramm ist inzwischen auch etwas unter die Räder gekommen. Zwischen Norris Geyser Basin, Canyon Village und Hayden

Valley haben wir uns richtiggehend festgebissen und kommen nicht so recht vom Fleck. An manchen Nachmittagen strahlt die Sonne so kräftig vom Himmel, dass wir beschließen nach einigen kühleren

Tagen einfach Mal Sonne zu tanken. Und so legen wir uns auf dem Campingplatz vor unserem Van auf eine Decke und lassen das Himmelsgestirn unsere Gesichtsbräune aufpolieren, beobachten

Chipmunks, entnehmen unseren neu erworbenen Büchlein das eine oder andere lohnende Ziel, ergänzen unsere Tagebucheinträge und prüfen die Haushaltskasse. An einem anderen Tag fahren wir zunächst

etwas ziellos durch die Gegend, werden beim Passieren des Hayden Valleys auf einen kleine Gruppe Bisons aufmerksam und laufen weit in die offene Graslandschaft hinein, um die Gruppe endlich zu

erreichen und einige schöne Aufnahmen machen zu können. Später sehen wir einige Wapitis, die sich allerdings rasch in dem offenen Gelände absetzen und einen Coyoten, der allein auf weiter Flur

über die Ebene streift. An den Parkplätzen treffen wir immer wieder auf Streifenhörnchen, die sich hier, angelockt vermutlich von den zahlreichen Besuchern den einen oder anderen Leckerbissen

erhoffen. Nur von Bären ist weit und breit nichts zu sehen. Dazu müssten wir uns vermutlich in die abgelegeneren Gebiete im Nordwesten begeben.

In einer der zahlreichen Broschüren stoße ich zufällig auf eine Handlungsanweisung für den Fall, dass tatsächlich einmal ein Bär unmittelbar vor uns auftauchen

sollte. Da steht dann sinngemäß etwa, man solle auf keinen Fall Furcht zeigen und dem Bär den ersten Schritt überlassen, meist würde er dann das Feld räumen. Sollte der Bär näher kommen, um dich

neugierig zu beschnuppern und zu prüfen woran er ist, sollte man in jedem Fall weiter Ruhe bewahren. Das würde ich mir zu gerne Mal live beim Autor ansehen! Selbst wenn sich der Bär dann

entschließen sollte dir eine zu watschen solltest du nicht weglaufen (Das weckt seinen Jagdinstinkt!). Vielmehr solltest du dich möglichst auf den Bauch fallen lassen, die Hände über dem Nacken

verschränken und dich tot stellen. Wenn du am Boden liegend weiterhin vom Bären attackiert werden solltest, schreie nicht und zeige keine Gegenwehr, der Bär möchte nur etwas spielen (Als Jogger

habe ich da schon bei Hunden keine guten Erfahrungen gemacht!) Wenn er dich beim Spielen kratzt oder beißt bleib ruhig, sonst findet er Gefallen daran weiter zu spielen. Wenn du dieses alles

beherzigst wird der Bär sicher bald die Lust an dem Spiel verlieren und seines Weges gehen. Müssen wir also wirklich unbedingt einen Bären sehen? Ja! Sollte das in freier Natur sein? Nein! Vom

Auto aus reicht vollkommen. Der Mut auszusteigen kommt dann schon von selbst und der dürfte umso größer sein je kleiner der Bär ist und je scheuer dieser sich gebärdet. Und sollte aus Scheu

Neugier werden greife ich gerne auf unser rollendes Heim zurück.

Nach den sonnigen Tagen trübt sich der Himmel etwas ein, dem entsprechend sinken die Temperaturen und so sind wir gefordert unsere ganz persönliche Wohlfühltemperatur durch muskuläre Arbeit aufrechtzuerhalten. Also bietet es sich an weiterzuziehen und unserem anfänglich so ambitionierten Besuchsprogramm neues Leben einzuhauchen. Die von uns gewählte Sommerroute über den südlichen Ring gibt nun auch die Sehenswürdigkeiten der nächsten Tage vor. Dem Norris Geyser Basin starten wir nur einen kurzen Besuch ab, orientieren uns dann nach Süden und pendeln entlang der Südwestseite der südlichen Ringstraße zwischen Madison und West Thumb und damit zwischen den diversen Geyser Basins, die die weltgrößte Ansammlung hydrothermaler Aktivität darstellen.

Jahrzehntelange Untersuchungen im Yellowstone Gebiet lassen erkennen, dass die aus den umliegenden Bergketten der Caldera zulaufenden

Oberflächen- und Grundwässer über Störungsbahnen an den äußeren Rändern der Caldera in den tieferen Untergrund gelangen und von dort aus in Richtung des Calderazentrums wandern. Dieses Model

ist allerdings nur eine grobe Annäherung an die tatsächlichen Verhältnisse, um die Vorgänge erst einmal prinzipiell zu verstehen. Tatsächlich befinden sich die Geyser Basins an den

unterschiedlichsten Stellen, also auch am Rand der Caldera und die hydrothermalen Variationen sind so vielgestaltig und über die Jahre auch deutlichen Änderungen unterworfen, dass es noch vieler

Forschungsarbeit bedarf, um die Zusammenhänge weiter aufzuklären.

Hydrothermale Aktivitäten im Yellowstone National Park. Das an den Rändern der Caldera versickernde Oberflächenwasser wird im Untergrund erhitzt und

gelangt dann im Zentrum des Parks in Form unterschiedlichster hydrothermaler Aktivitäten wieder nach oben.

Die Wässer werden auf ihrem Weg durch den Untergrund weit über den Siedepunkt hinaus erhitzt. Im Yellowstone Gebiet siedet das Wasser

an der Erdoberfläche bei etwa 93 Grad Celsius.

Weil die Tiefenwässer jedoch unter Druck stehen, erreichen sie oft Temperaturen zwischen 150 und 200 Grad Celsius und beginnen dennoch nicht zu sieden. Durch die hohen Temperaturen werden auch im Untergrund vorhandene Mineralien, insbesondere Kalk gelöst. Häufig begegnet man im Yellowstone Gebiet dem Begriff Geyser Basin. Als solches bezeichnet man ein Gebiet mit heißen Quellen, in dem Geysire anzutreffen sind. Besucht man eines der vielen Geyser Basins so fallen sofort die allgegenwärtigen hölzernen Laufstege auf, die den Besucher sicher über den fragilen Untergrund geleiten und doch nahe genug an das Objekt der Begierde heranführen, um Fotoaufnahmen zu ermöglichen und einen ausreichenden Einblick zu gewährleisten. Nur bei kühler oder feuchtkühler Witterung ist es manchmal etwas schwierig das eine oder andere Pool tatsächlich zu Gesicht zu bekommen, weil die Dampfschwaden dann weniger rasch aufsteigen sondern sich in Bodennähe ausbreiten oder mit tiefstehenden Nebelbänken mischen und den heißen Quellen eine Tarnkappe aufsetzen.

Wo die Wässer nun über definierte Kanäle nach oben steigen und auf eine oberflächennahe und geysergeeignete Untergrundstruktur treffen, das muss ein im weitesten Sinne syphon- oder knieförmig gestaltetes Wasserleitsystem sein, können sie als Geysire mit mehr oder weniger hohen Dampf-Wasserfontainen austreten. Die Geysire sind also heiße Quellen, die mehr oder weniger periodisch ihr Wasser springquellenartig auswerfen. An der Erdoberfläche bilden viele Aufstiegskanäle einen trichterförmigen Mund aus in dem sich das Wasser sammelt. Bei entsprechender Mineralisation bilden sich herrlich anzuschauende blaugrüne bis gelbgrüne Pools aus.

Die ebenfalls anzutreffenden heißen Quellen unterscheiden sich dadurch, dass das Thermalwasser aus diesen gleichförmig und kontinuierlich unmittelbar über der Geländeoberfläche abfließt, sofern die Wasserzufuhr ausreicht. Bei geeignetem Temperaturgradienten können sich am Rande dieser heißen Quellen mikroskopisch kleine, einzellige und koloniebildende Pflanzen, die Cyanobakterien ansiedeln, deren unterschiedliche Arten unterschiedliche Temperaturtoleranzen und Farben aufweisen. An der Farbe des Algensaums eines Pools kann man ablesen, welche Temperaturen das Wasser in diesem Bereich hat. Leuchtend gelbe Farben etwa deuten auf Temperaturen um 70 Grad Celsius hin, ein leuchtendes Orange signalisiert 60 bis 65 Grad Celsius, dunkelbraune Algenbänder entsprechen Temperaturen zwischen 55 und 60 Grad Celsius und grüne Algenkolonien lieben etwa 50 Grad heißes Wasser. Mit vielen heißen Quellen untrennbar verbunden sind auch die meist weiß bis weißgrau, gelegentlich aber auch farbenprächtig ausgebildeten Sinterterrassen. Sinter sind mineralische Ausscheidungen an den Quellaustritten, die sich durch Entweichen von Kohlendioxid, also CO2, und durch Änderungen von Druck und Temperatur oder durch die Mitwirkung von Pflanzen bilden.

Fumarolen sind vulkanische Gas-Dampf-Gemische, häufig mit aggressiven Inhaltsstoffen, die die angrenzenden Gesteine zersetzen und in Gasen mitgeführte Inhaltsstoffe sublimieren können. Sublimieren bedeutet, dass die im Gas enthaltenen Inhaltsstoffe beim Abkühlen an der Erdoberfläche nicht verflüssigt werden sondern unmittelbar vom gasförmigen in den festen Aggregatzustand übergehen, wie man das aus dem Chemieunterricht vom Jod kennt. Solfatare sind Fumarolen, die Schwefelwasserstoff enthalten, der bei der Oxidation mit Luft an der Erdoberfläche zu elementarem Schwefel und schwefliger Säure umgewandelt wird.

Schlammvulkane haben mit einem echten Vulkan nichts gemein. Sie können an Austrittspunkten von Gasen entstehen, wenn nur geringe Mengen an Grundwasser mit hochgeschleudert werden und diese auf ein geeignetes Gesteinsumfeld treffen. Aus dem Zusammenspiel von Gas, Wasser und feinkörnigem Gestein entstehen dann die Schlammvulkane.

Von den vielen, durch hydrothermale Aktivität geschaffenen Kunstwerken beeindruckt mich persönlich der Grand Prismatic Spring im Midway

Geyser Basin am allermeisten.

Im Zentrum des etwa 90 m im Durchmesser messenden Pools karibisches Blau, das in grüngelbe Farben übergeht. An den Rändern ist bilderbuchartig die oben beschriebene, bunte Algenabfolge zu beobachten, die ein einzigartiges Farbenspiel erzeugen. Dabei werden zunächst leuchtend gelbe von leuchtend orangefarbenen und schließlich braunen Algenkolonien abgelöst. Wo die Wässer über den Poolrand flaserig und gelegentlich mäandrierend ablaufen, strecken die Algenteppiche ihre heißen braungelben und braunen Tentakel in die sie umgebende, scheinbar tote weißgraue bis dunkelbraune Landmasse aus und begrenzen den Pool in Form einer ausfransenden Corona. Für die Größe des Objekts sind die Laufstege eigentlich zu niedrig angebracht, von den Stegen aus lässt sich die wahre Pracht nicht vollständig erfassen. Hier wäre es tatsächlich einmal wünschenswert, man hätte eine Aussichtsplattform zur Verfügung. Ich verstehe aber, dass ein solch einschneidender Eingriff das Gesamtkunstwerk in seiner Wirkung erheblich beschädigen würde und man deshalb wohl darauf verzichtet hat. Begibt man sich aber auf die dem Geyser Basin gegenüberliegende Straßenseite, so befindet sich dort eine kleine Anhöhe von der aus man einen hervorragenden Ausblick auf den Grand Prismatic Spring hat.

Beeindruckend finde ich auch wie das aus dem Excelsior Geyser austretende Thermalwasser über eine Cascade in das Tälchen des Firehole River stürzt, um sich dort mit

dessen kalten Fluten zu mischen wobei sich auch hier wieder die leuchten gelben und orangefarbenen bis braunen Algenteppiche am Rande der Cascade ausgebildet haben. Beeindruckend finde ich auch,